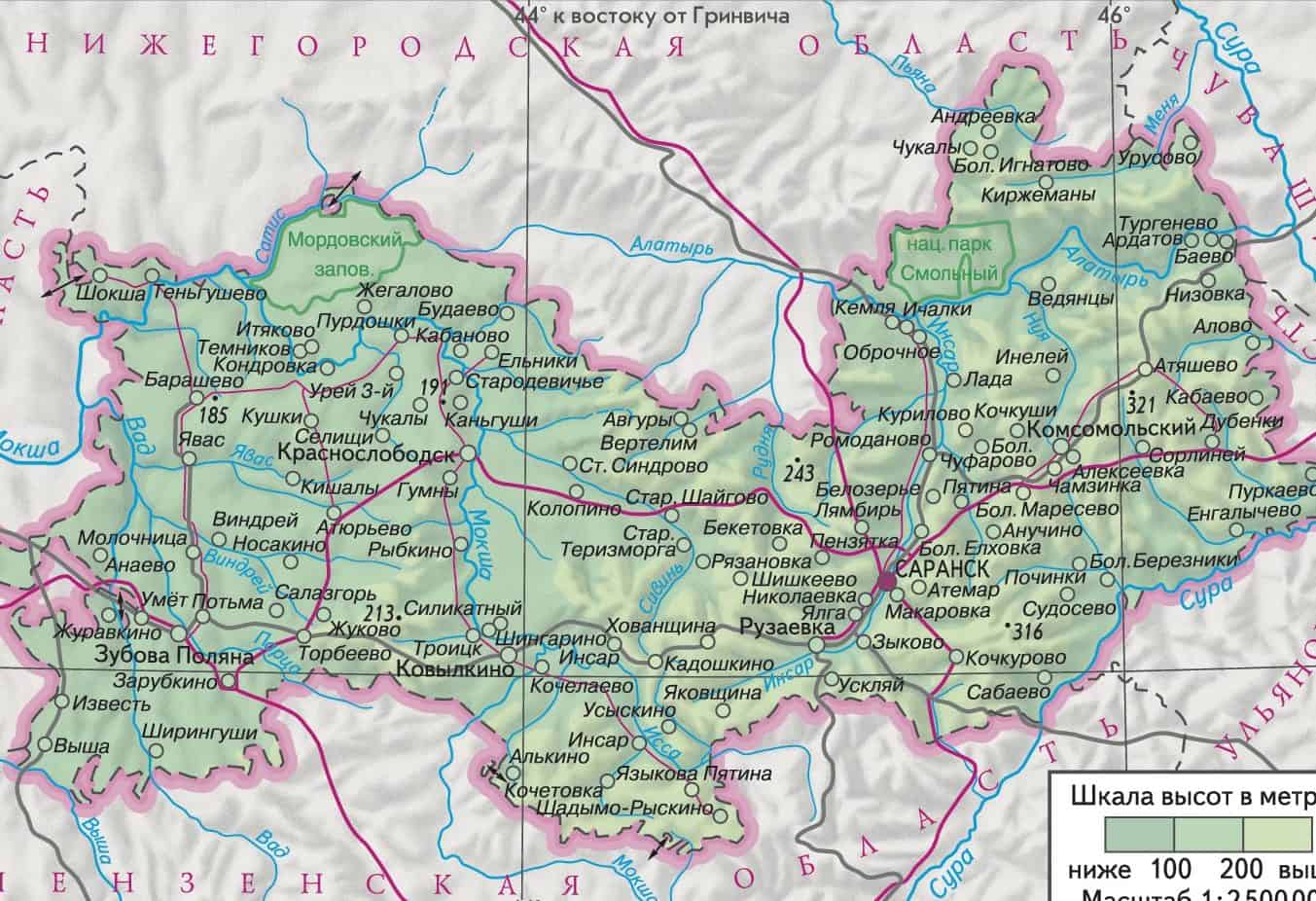

Он (см. рис. 9, 15-17; табл. 2-4) находится в Европейской части России на стыке Нижегородской области с Мордовией, Рязанской областью, Чувашией и Марий Эл. К нему тяготеют отдельные топонимы в Татарстане, Ивановской, Кировской и Архангельской областях. Здесь на сравнительно небольшой площади зафиксировано максимальное среди всех региональных ареалов количество топонимов на ос’ нове майд – – 49. Еще 5 топонимов ареала имеют формы Медаево (дважды), Медаевка, Мадарский и Могоча. Господствующей формой является Майдан-, но встречаются и другие: Малъдан, Майда, Майда – ково (см. табл. 2,3). Этот ареал пространственно совпадает главным образом с территорией средневекового расселения мордовских племен эрзя и мокша в пределах Пургасовой и Пурешевой волостей [Русь…, 1957].

Очевидно, для различия множества соседних майданов друг от друга они здесь имеют двухсловную структуру. На первом месте в названиях обычно стоит какое-либо другое слово, например, Полхов – ский Майдан, Шевелевский Майдан (Шевали-Майданы) (см. табл. 2). Наблюдается процесс потери со

временем некоторыми такими топонимами одной из частей сложного названия, например, Елфимов Майдан – Елфимово; Пичкиряевский Майдан – Пичкиряево. Ряд топонимов на основе слова майдан имеет уточняющие компоненты, явно происходящие от соседнего, очевидно, более раннего географического названия: Волчихинский Майдан – Волчиха, Лемдяйский Майдан – Лемдяй, Луньгинский Майдан – Луньга, Покровский Майдан – Покровка, Сакаевский Майдан – Сакаево, Сарминский Майдан – р. Сарма, Силинский Майдан – Силино, Сурский Майдан – р. Сура.

Российско-Мордовский ареал является, пожалуй, единственным исключением в составе трансрегионального Ирано-Тюрко-Славянского ареала – почти все его топонимы находятся в стороне от основных трасс похода войск Бату на Волжскую Булгарию и Северо-Восточную Русь в 1236-1238 гг. При этом они сконцентрированы, как и в Малой Польше, чрезвычайно плотно, к тому же их здесь выявлено в 5 раз больше. Объяснить эту феноменальную топонимическую аномалию можно было бы предположением об особой восприимчивости мордовского языка к слову майдан, в котором оно, по-видимому, стало обозначать или лесную поляну, или поселение.

А. М. Орлов [2002] в своем обстоятельном этнологическом и краеведческом исследовании юга Нижегородского Поволжья, включающем и топонимический раздел, не дает ответ на вопрос о происхождении многочисленных топонимов края на основе слова майдан: “Требует объяснения содержащееся во многих топонимах области тюркское слово майдан (в различном сочетании около 20 селений)”. В рекламно-краеведческом сайте о самом известном из российско-мордовских майданов – Полховском (благодаря развитому здесь промыслу матрешек) – сообщается: “Полховский Майдан – это название села. «Майда» – очень старинное слово, означает оно «сборище людей». А Полховка – это река, на которой стоит село. Вот и получается: сборище на Полховке – Полховский Майдан” [Полховский Майдан, 2002].

В пространственном размещении топонимов Российско-Мордовского ареала наблюдается ясно выраженная закономерность (см. рис. 9,15). В ареале они распределены не хаотически и не равномерно по площади, а концентрируются вдоль пяти кривых, ломаных, но большей частью близких к прямым линий:

1 – самая западная из них субмеридиональная линия длиной 115 км (по прямой) находится на стыке Нижегородской, Рязанской областей и Мордовии. В ней с севера на юг располагаются 8 топонимов: Чуварлей Майдан, Сарминский Майдан, Полховский Майдан, Сакаевский Майдан, Шевали-Майда – ны (Шевелевский Майдан), Поляки-Майданы, Пичкиряевский Майдан (Пичкиряево), Боковой Майдан;

2 – вторая субмеридиональная линия протягивается на 250 км вблизи меридиана Нижний Новгород – Арзамас – Ковылкино и пересекает юг Нижегородской области и Мордовию. Здесь насчитывается 20 топонимов: Винный Майдан, Рождественский Майдан, Крутой Майдан, Волчихинский Майдан, Холостой Майдан, Быков Майдан, Силинский Майдан, Салдаманов Майдан, Новый Майдан, Мадаево, Учуево-Майдан, Лемдяйский Майдан, Унуевский Майдан, Сиалеевский Майдан, Казенный Майдан, Чел- модеевский Майдан, Янгужинский Майдан, Кириклеевский Майдан, Лухменский Майдан, Медаевка;

3 – от Нового Майдана на восток, в основном по левобережью р. Алатырь, отходит субширотная линия длиной 150 км из 10 топонимов, проходящая вдоль южной границы Нижегородской области, по северо-востоку Мордовии и проникающая на запад Чувашии: Новый Майдан, Салдаманов Майдан, Толъский Майдан, Елфимов Майдан (Елфимово), Василев Майдан, Майдан, Михалко-Майдан, Луньгинский Майдан, Березовый Майдан, Сурский Майдан;

4 – от Лунъгинского Майдана на юг по левобережью Суры ответвляется короткая линия: Луньгинский Майдан, Шейн-Майдан, Медаево, Майдан’,

5 – на севере ареала вдоль р. Серёжа, по левобережью pp. Пьяна и Сура в восточном и северосеверо-восточном направлениях простирается еще одна линия длиной около 210 км из 10 топонимов: Волчихинский Майдан, Рождественский Майдан, Крутой Майдан, Погорелое Майдан, Мокрый Майдан, Можаров Майдан, Огнев-Майдан, Покров Майдан, Березов Майдан и Майдан (на левом берегу Волги); на продолжении этой линии в Кировской области на удалении 115 км располагается топоним Майда.

Впрочем, третью линию можно продолжить на запад – от Салдаманова и Нового Майданов через 70-километровый промежуток в районе г. Саров – до Сарминского и Полховского Майданов первой линии. В таком виде из отдельных субмеридиональных и субширотных линий получается рисунок, напоминающий замысловатую свастику максимальным размером до 330 км с центром возле г. Лукоянов Нижегородской области.

Линейное расположение российско-мордовских майданов, причем чаще на расстояниях около 1520 км друг от друга, наталкивает на мысль, что такие линии могли быть в прошлом почтовыми трактами, а многочисленные майданы на них – ямскими почтовыми станциями. Однако сопоставление этих линий с современной [Атлас автомобильных…, 1999. С. 95-97,106,107] и старой [Большой…, 1905а. Л. 21, 25] дорожной сетью не добавляет уверенности в данном предположении, но и не противоречит ему. Вероятно, это могли быть не магистральные линии почтовой связи, а местные, проселочные дороги, которые удовлетворяли потребностям гужевого транспорта как по густоте дорожной сети, зафиксированной на довольно подробных картах масштабов 1:2 000 000, 1:750 000 и 1:500 000, так и по качеству.

Другим объяснением может быть предположение о нахождении Пургасовой и Пурешевой волостей на трассах неоднократных карательных набегов золотоордынцев на Северо-Восточную Русь и в Мордовскую землю. “Несколько крупных походов совершили завоеватели в 1239 г. Мордовские племена, завоеванные два года назад, восстали, и большое ордынское войско, возглавленное сразу четырьмя ханами-чингисидами, двинулось из половецких степей на северо-восток” [Каргалов, 1984. С. 16]. Усмирение мордовских повстанцев продолжилось или повторилось и в 1240 г. [БСЭ. Т. 16, с. 520]. Кроме того, эти места располагались на кратчайших путях взаимных военных нападений Руси и Казанского ханства в XV-XVI вв. А в 1377 г. здесь на р. Пьяна произошла известная битва дружин Московского и Нижегородского княжеств с войсками ордынского царевича Араб-шаха (Арапша), после которой татары сожгли Нижний Новгород [Монгольская держава…, 2001].

- Майданы в системе обороны Московского государства

- Тунгусское слово мэгдын как аналог майдана и рандеву

- Майданы как места сбора поташа

- Итоги проверки новой гипотезы

- Информационно-идеологическая экспансия на Восток

- Тунгусский ареал

- Ирано-Иракский ареал