Многочисленные майданы (в предполагаемых значениях: “лесная поляна”, “просека или вырубка в лесу” и “место сбора войск” – разд. 5.3) при этом могли располагаться на оборонительных засечных линиях в мордовских лесах [БСЭ. Т. 9, с. 380, 381; Кирьянов, 2002; Крылов, 2002]. В пользу такого предположения свидетельствует линейное размещение топонимов, а также полное совпадение конфигурации упомянутого свастикообразного рисунка их локализации с контурами лесных массивов юга Нижегородской области и смежных территорий в пределах Российско-Мордовского ареала (см. рис. 15, 17). При этом пятая линия топонимов (с продолжением ее к западу до Рождественского Майдана) полностью совпадает с Пьянско-Сурской оборонительной линией [Кирьянов, 2002], включавшей ряд крепостей (Васильсурск, Ядрин, Курмыш, Пильна, Городино, Погорелое, Каменищи, Лопатино), а также засечные линии между ними, и протягивавшейся вдоль р. Сура (от ее устья), по нижней половине р. Пьяна, по р. Серёжа. На западе она опиралась на крепость г. Мурома на р. Ока. Здесь на протяжении XIV-XVI вв. проходила граница русских земель с так называемым Диким Полем. Сначала это была юговосточная граница Нижегородского княжества, а после присоединения его в 1392 г. к формирующемуся Московскому централизованному государству и всей Руси.

Засечные черты представляли собой оборонительные сооружения, тянувшиеся на десятки и сотни километров. “Засечная черта создавалась из естественных и искусственных препятствий. Такими препятствиями были леса, реки и болота. Проходы и проезды через них тщательно охранялись поселенными по соседству пограничниками – «засечными сторожами», укреплялись рвами, валами, небольшими отдельными укреплениями, а на переправах частоколами в дне реки и «плавными бревнами с гвоздь – ем дубовым частым». В условиях Нижегородского Поволжья главную роль при устройстве засечных черт играли леса. Собственно засекой называется сплошная полоса леса, сваленного вершинами в сторону противника. Лес рубили, оставляя очень высокие пни, – «как человеку топором достати можно». Строители засеки надрубали стволы деревьев так, чтобы ствол оставался лежащим на пне и не отделялся от него совсем. Получавшаяся в результате стена из хаотического переплетения стволов и сучьев становилась вообще недоступной для всадника, что и требовалось при борьбе со степняками-кочевни – ками” [Кирьянов, 2002].

Во второй половине XVII в. длина южной и юго-восточной границ России, прикрытых засечными чертами (на некоторых участках до 3-4 линий), превышала 1500 км [БСЭ. Т. 9, с. 380, 381]. Засеки протягивались от Новгорода-Северского и Ахтырки (западнее Белгорода) до низовьев Камы – и с перерывом в Уральских горах – в Зауралье (Исетская линия) [БСЭ. Т. 9, с. 380, 381; Атлас России…, 2001.

С. 12]. По длине и грандиозности пограничных сооружений засечные черты заметно уступали их известному военному аналогу – Великой китайской стене (до 5000 км), но по эффективности, пожалуй, нет. Гигантские затраты на оборону от северных кочевников не уберегли Китай от завоеваний чжурчжэня – ми, монголами, маньчжурами.

В результате покорения Казанского ханства войсками Ивана Грозного в 1552 г. граница на нижегородском участке отодвинулась на юг на 90 км и стала проходить по Алатырской засечной черте. С ней топографически точно совпадает третья линия топонимов, продолженная на запад до Сарминского и Полховского Майданов первой линии. Между двумя отмеченными засечными линиями располагались небольшие засечные черты: Вадская и Арзамасская. Арзамасская субширотная засека шла на расстоянии около 20 км южнее Арзамаса [Кирьянов, 2002], главным образом по степным местам. Вероятно, поэтому на нее попадает только один Быков Майдан. Субмеридиональная Вадская засека соединяла Пьянско-Сурскую, Арзамасскую и Алатырскую линии. Шла она от западной излучины р. Пьяна – от деревни Засеки современного Вадского района [Орлов, 2002] через деревню Шатки к Пузской Слободе (на правобережье Алатыря). К этой засеке тяготеют Рождественский Майдан, Крутой Майдан, Волчихинский Майдан, Холостой Майдан, Быков Майдан, Силинский Майдан, Толъский Майдан, Елфимов Майдан, Василев Майдан, включенные также во вторую и третью линии топонимов, поскольку они находятся в местах пересечений.

Топонимы четвертой линии и южной половины второй линии могут быть отчасти связаны с построенной уже в XVII в. Симбирской засечной чертой, проходившей через г. Саранск в восточном и северо-восточном направлениях [БСЭ. Т. 9, с. 380, 381]. Топонимы первой линии, вероятно, обязаны своим возникновением западной половине упомянутой А. М. Орловым [2002] Кадом-Арзамас-Алатырской сторожевой линии.

Таким образом, практически все топонимы на основе слова майдан в Российско-Мордовском ареале весьма жестко связаны топографически с оборонительными засечными чертами XIV-XVII вв. При этом получилось, что топонимы, включенные, исходя из их географического расположения, большей частью в меридиональные линии, совпали преимущественно с известными из исторических источников субширотными линиями обороны. Субширотные засечные черты на юге России предназначались для обороны от набегов с юга – со стороны Крымского ханства (1443-1783 гг.) и Ногайской Орды (начало XV – конец XVI в.). Они строились и использовались в течение не менее трех столетий. Угроза нападений с востока существовала для русских земель со стороны Казанского ханства (1438-1552) большей частью только с 1520-х гг. и до его ликвидации, поскольку в 1487-1521 гг. оно находилось в вассальной зависимости от России. Тем не менее, Казань была самым близким и сильным соперником Москвы, мешавшим русской экспансии на восток и юго-восток. Однако И. А. Кирьянов [2002] в связи с этим отмечает: “Вдоль пьянско-сурской границы в XIV-XVI столетиях шли постоянные военные столкновения сил Руси с войсками ханов Казани и степняками-кочевниками. Большинство этих столкновений носило местный характер и не отмечено русскими летописями”. Именно этому противостоянию обязаны своим возникновением крепость Васильсурск в устье Суры, меридиональный отрезок Пьянско-Сур – ской засечной линии, укрепленный крепостями и острогами; меридиональная Вадская засека.

В дальнейшем – после покорения Казани – роль меридиональных засек снижается. Они переходят в разряд вспомогательных, затрудняющих маневрирование ногайских орд вдоль русской границы. По – видимому, из-за этого меридиональные черты не упраздняются и в конце XVI в. и в XVII в. и, возможно, даже строится продолжение Вадской засеки на юг от р. Алатырь – в междуречье Мокши и Инсара, наряду со строительством известной Симбирской засечной черты (1648-1654), проходившей через Тамбов, Саранск, Симбирск [БСЭ. Т. 9, с. 380,381]. Вероятному продолжению на юг Вадской линии способствовало меридиональное расположение полосы лесов (шириной около 30 км и длиной свыше 150 км) по правобережью верхнего течения Мокши (см. рис. 15). С этой гипотетической засекой можно связывать появление южной половины второй линии топонимов на основе слова майдан, пересекающей современную Мордовию с севера на юг. Подтверждением реальности ее существования могут служить сведения из книги А. М. Орлова [2002]: “К 1580 г. были созданы арзамасские станицы, которые в отличие от мещерских сторож, находящихся вдали от рубежей, несли дозорную службу в Мокшанско-Сур – ском междуречье не по линии 3-В и обратно, а по направлению С-Ю”.

Не исключено также существование меридиональных засек (мордовских или булгарских) в мордовских лесах еще до монголо-татарского нашествия, во времена противостояния Северо-Восточной Руси и Волжско-Камской Булгарии. Также возможно, что некоторые меридиональные засеки унаследованы российской оборонительной системой XVI-XVII вв. как фрагменты сторожевых линий татаромордовского Темниковского княжества, образованного в 1388 г., до включения его в состав Московского государства в 1523 г. [Биккинин, 2001], направленных против Рязанского княжества и Касимовского царства – на западе (Кадомско-Арзамасская линия), а на востоке (упомянутое южное – заалатырское – продолжение Арзамасской засеки) – против различных государственных образований в разные времена: остатков Золотой Орды, Казанского ханства, Ногайской Орды.

Свидетельством предпочтительности для темниковцев меридиональных линий обороны сравнительно с широтными может служить замечание И. Биккинина [2001] о геополитической обстановке вокруг этого эфемерного княжества в период распада Золотой Орды. “Хотя Темниковское княжество жило осторожной жизнью, стараясь дружить со всеми и не ввязываться в войны, это не всегда удавалось. Приходилось отражать нападения как казанских и большеордынских татар, так и рязанцев и ногайцев. Союзниками темниковцев были Московское княжество и Крымское ханство”. Не лишним будет вспомнить, что с нижегородскими (московскими с 1392 г.) землями Темниковское княжество граничило на севере, а Крымское ханство находилось от него на юге. На то, что лесные засеки были не только русским средством обороны, указывает, например, упоминание С. М. Соловьевым [1997. С. 232] татарской засеки при штурме Казани войсками Ивана Грозного в 1552 г.

Теперь можно попытаться установить, какую роль играли майданы в обороне нижегородского отрезка русской границы, и ответить на вопрос: “А почему таких топонимов нет на других участках протяженных засечных черт России?”

“Кроме засечных сторожей, военную службу на засеках несли казаки и стрельцы, которых возглавляли «засечные головы» – командный состав. При возникновении военной опасности черта оборонялась также «подымовными людьми» – вооруженными воинами-крестьянами, высылавшимися от определенного количества крестьянских дворов – «дымов». По существовавшему положению полагалось брать с трех дворов одного человека с пищалью при расстоянии селения от засеки до 15 верст. От селений, расположенных на более дальнем расстоянии, выделялся один вооруженный воин от пяти дворов” [Кирьянов, 2002].

Вот именно для сбора, ввиду военной опасности, таких “подымовных воинов” могли использоваться заранее избранные и, вероятно, как-то обустроенные для сбора И ожидания места – майданы, располагавшиеся на полянах и на опушках лесных массивов в тылу засечных линий на более-менее равных расстояниях друг от друга. Впоследствии они (или часть из них) превратились в постоянные поселения. По основному исходному смыслу такие российско-мордовские майданы соответствуют тюркскому военному термину майдан – “место сбора на битву”.

На нижегородских засечных чертах Московского государства в XVI-XVII вв. основной военной силой были мещерские, волжские и донские казаки. Среди них выделяются мещерские казаки, иначе мещеряки, или сергачские (нижегородские) татары-мишари.

Мишари – это самобытная этническая группа в составе волго-уральских татар. Кроме последних известны еще две другие основные группы: сибирские и астраханские татары. Татары-мишари сформировались (в отличие от казанских татар) на правобережье Среднего Поволжья. Они, в свою очередь, подразделяются на сергачских (или нижегородских) и на темниковских мишарей [Моисеев, 2000; Биккинин, 2001]. Нижегородские мишари образовались на основе мещерских (касимовских) татар (или мещеряков). В последнее время считается [Татары-мишари…, 1999; Орлов, 2002] (вопреки прежнему мнению о мещеряках как об аборигенном финно-угорском, но позже отюречившемся племени), что они являются результатом сложных этногенетических процессов – смешения кипчакского племени маджа – ров (можаров), пришедшего на Оку из северокавказских степей в домонгольское время, с буртасами, булгарами, кипчаками эпохи Золотой Орды, казанскими татарами, а также с мордвой, чувашами, русскими.

Своеобразие нижегородских мишарей выражается не только в наличии собственного татарско- мишарского диалекта, но и в существовании у них, наряду с другими этнокультурными особенностями, оригинальной системы названий дней недели, отличной от таковой у казанских и сибирских татар. Этот признак А. М. Орлов [2002] расценивает как одно из свидетельств “длительных контактов кипчаков- тенгрианцев (русские летописи называли их агарянами, церковные источники – несторианцами) с восточными христианами и армянами, а также с иудеями-хазарами” в степях Юго-Восточной Европы на рубеже I и II тысячелетий.

Мещера вместе с ее тюркским и мордовским населением была включена в состав Московского княжества в 1382 г., а в 1452 г. там было образовано зависимое от Москвы Касимовское царство в статусе удельного княжества. Касимовское царство активно использовалось Москвой в борьбе против Казанского ханства [Орлов, 2002]. Татары-мишари вслед за смещением границ Русского государства на юго – восток перемещались сначала в район Кадома на р. Мокша, затем в Арзамасский уезд, на Пьянско – Сурскую сторожевую линию, на Алатырскую засеку и на Симбирскую засечную черту.

“Касимовское царство стало постоянной базой для поддержания особого рода казачьего войска. Их обычно называли касимовскими или Городецкими татарами, казаками. Как правило, они служили за получение земельных поместий и за денежное вознаграждение. Они сами должны были позаботиться не только о семье, но и о лошадях, снаряжении, провианте, фураже для службы. Часть служилых татар наделялась не только землей, но и крестьянами, обязанными обеспечить кормление для нормальной службы. Принятие христианства давало им права на владение землей и русскими и мордовскими крестьянами, занятие административно-военных должностей. К крупным землевладельцам татарского происхождения второй половины XVI – первой половины XVII в. относятся Адашевы, Аргамаковы, Ахматовы, Болтины, Бахметьевы-Юрьевы, Измайловы, Исуповы, Мамлеевы, Мещерские, Мисюревы-Ман- суровы, Мустафины, Тенишевы, Тоузаковы, Чаадаевы, Чегодаевы, Чуфаровы, Шайдановы, Шейсучовы и др. Многие из них положили начало российским дворянским родам. Касимовское царство, как и Темниковское, поставляло самое многочисленное татарско-казачье войско и после появления новых мещерских уездов. Особо проявилась сила татар в борьбе с ногайцами, претендовавшими на юго-восточные степи края” [Орлов, 2002]. Мишарские казачьи, а позднее и рейтарские отряды использовались также и в дальних военных походах: при покорении Сибирского ханства, в боевых действиях Смутного времени, в войнах на западных границах России [Орлов, 2002].

Поместья служилые татары получали на новых приграничных колонизируемых землях, защищаемых сторожевыми засечными чертами. Это были, как правило, участки луговых степей с черноземами среди широколиственных лесов в Арзамасском, Курмышском, Алатырском уездах, в Межпьянье (в большой излучине р. Пьяна). Параллельно с несением здесь сторожевой казачьей службы татары-мишари занимались земледелием и отгонным скотоводством.

Современное расселение татар-мишарей (см. рис. 16) не соответствует таковому в прежние времена. В Мещере у г. Касимов Рязанской области остался лишь небольшой ареал татар. Их почти нет в тех местах, где они временно жили прежде: в Кадомском районе Рязанской области, в Арзамасском и Ардатовском районах Нижегородской области, а также вдоль р. Алатырь на юге Нижегородской области и на северо-востоке Мордовии. Мишари составляют значительную часть населения Сергачского района Нижегородской области и рассредоточены в виде серии мелких ареалов среди русского и мордовского населения в Республике Мордовия (вдоль бывшей Симбирской засечной черты).

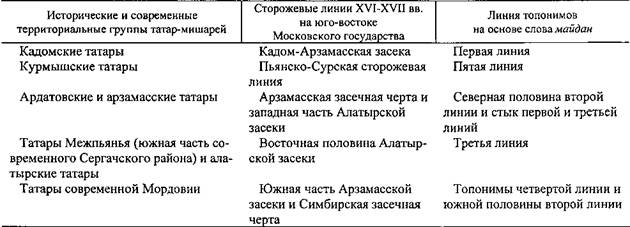

Современные места расселения нижегородских и темниковских мишарей лишь частично (менее чем на 50%) совпадают топографически с локализацией топонимов на основе слова майдан в пределах Российско-Мордовского ареала, т. е. на современном временном срезе их пространственная корреляция неудовлетворительна. Лучше, но также не очень четко, коррелируются майданы с местами современного расселения мордвы. Топонимы на основе слова майдан только попадают в область расселения основной массы мордвы, но довольно редко совпадают топографически с ее отдельными ареалами (см. рис. 16). С учетом истории миграции татар-мещеряков – мишарей в XVI-XVII вв. получается, что все прежние и современные ареалы их расселения располагались в тылу засечных линий. Этот факт иллюстрирует табл. 5.

Данная корреляция значительно выше, чем в двух первых вариантах. Таким образом, топонимы на основе слова майдан в Российско-Мордовском ареале хорошо пространственно совпадают с тремя явлениями: 1) с засечными сторожевыми линиями; 2) с конфигурацией крупных лесных массивов, в которых располагались засеки; 3) с историческими ареалами расселения татар-мишарей (преимущественно нижегородских, а с 1523 г. и темниковских), несших сторожевую службу на засеках. Причем совпадение это наблюдается только в тех местах, где одновременно сочетаются все три указанных явления. Там, где нет хотя бы одного из них, нет и топонимов на основе слова майдан. Например, в степном Межпьянье, лишенном крупных лесных массивов, нет и майданов, хотя здесь и теперь живут мишари и были сторожевые линии по его периферии – по долинам Пьяны и Алатыря (см. рис. 15). Отсутствуют топонимы на основе слова майдан и на большей части засечных черт России, где не было служилых татар-мишарей. Не известны такие топонимы в местах более позднего расселения мишарей и других татар, например, на левобережье Волги и в западной части бывшего Касимовского царства, где не было крупных долговременных засечных оборонительных линий (см. рис. 16,17). При этом само слово майдан активно в Татарстане и поныне (разд. 5.1).

Таблица 5

Пространственная корреляция топонимов на основе слова майдан в Российско-Мордовском ареале с ареалами расселения татар-мишарей и сторожевыми линиями Московского государства XVI-XVII вв.

Следовательно, носителями представления о майдане как “месте сбора” и “месте сбора на битву” были именно татары-мишари, осуществлявшие сторожевую службу на юго-восточных рубежах России в XVI-XVII вв. Несмотря на то, что мишари, пожалуй, никогда не составляли большинство населения в междуречье Оки, Волги и Суры, где преобладали мордовские аборигены и неуклонно возрастала доля русских колонистов, они, вероятно, были там главной военной силой. Крещеные служилые татары занимали командные посты в охране границы, владели поместьями, в том числе с мордовскими и русскими крестьянами. Упомянутое “подымовное” крестьянское воинство (русское, мордовское и татарское), собиравшееся на майданах в тылу засечных линий, находилось и в военной и в феодальной зависимости от мишарских предводителей и, вполне естественно, пользовалось их военной терминологией, в том числе и словом майдан.

Поместья на правобережье Нижегородского Поволжья получали не только мишари, но и русские дворяне. Об этом можно судить на примере села Большое Болдино, расположенного у Алатырской засечной черты и известного по знаменитой “болдинской осени” А. С. Пушкина. “Первое упоминание о селе, как о владении Пушкиных, встречается в 1585 году: в писцовых книгах за этот год оно значилось за Евстафием Михайловичем Пушкиным” [Фортунатов, 2001].

Широко известные исторические факты средневековой Руси и Поволжья, связанные с монголотатарским нашествием, наталкивают на естественный вывод о том, что мещеряки-мишари переняли слово и понятие майдан именно от монголо-татар во времена Золотой Орды и затем активно его использовали в пограничных военных действиях. Более обстоятельное знакомство с современными воззрениями на историю формирования татар-мишарей [Татары-мишари…, 1999; Орлов, 2002] позволяет сделать другое предположение, впрочем, не взаимоисключающее с первым. Если верно то, что историческое ядро мещеряков-мишарей составило кипчакское племя маджаров, исповедовавших сначала древнюю религию – тенгрианство, а затем восточное христианское вероучение – несторианство [Орлов, 2002], то представление об Армагеддоне – майдане могло проникнуть в Окское Поволжье и значительно раньше монголо-татарского вторжения. Этот северокавказский вариант хорошо объясняет феномен чрезвычайно интенсивного распространения топонимов на основе слова майдан в местах исторического расселения татар-мишарей в сочетании с почти полным отсутствием таких названий в обширных современных и прошлых поволжских и сибирских ареалах других этнических групп татар, включая и казанских. На территории Республики Татарстан, несмотря на широкую распространенность там слова майдан в значении “площадь”, “место сбора”, обнаружен только один населенный пункт с названием Майдан (см. табл. 2). Он находится на правобережье Волги и мог возникнуть благодаря вероятному расположению здесь либо булгарско-казанской, либо эфемерной русской засечной черты, связанной с экспедицией Ивана Грозного на Казань в 1552 г. Последнее предположение согласуется с нахождением его на трассе казанского похода московского царя.

Российско-Мордовский ареал по праву можно было бы назвать Российско-Мишарским. Однако слово “мишари” почти не известно большинству населения России вне Среднего Поволжья, а также роль мишарей в появлении этого топонимического ареала не очевидна, но требовала довольно обстоятельного доказательства. К тому же он явно расположен на территории современного и древнего расселения мордвы, что более характерно для данной территории, чем скрытый в глубинах истории процесс мишарско-русской колонизации края.

- Итоги проверки новой гипотезы

- Майданы как места сбора поташа

- Тунгусское слово мэгдын как аналог майдана и рандеву

- Российско-Мордовский ареал

- Информационно-идеологическая экспансия на Восток

- Монголо-татарское слово майдан – аналог военно-морского термина рандеву

- Проникновение в Тунгусский ареал