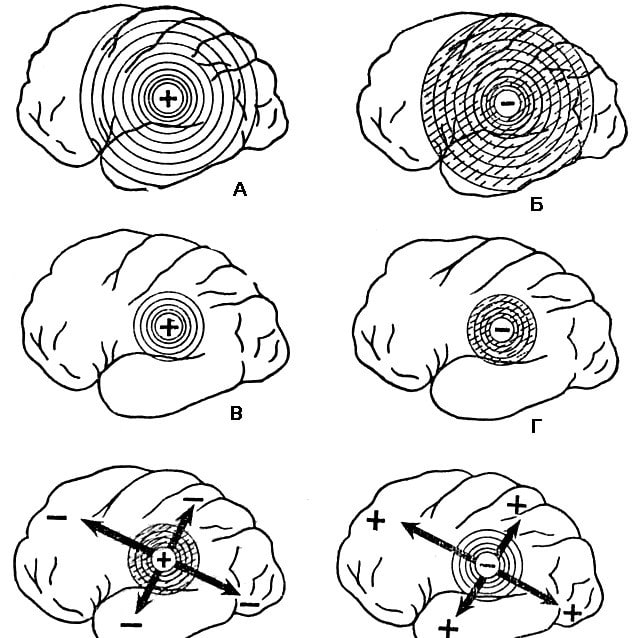

закономерные взаимоотношения между двумя основными нервными процессами – возбуждением и торможением, выражающиеся в том, что возникновение одного из них вызывает развитие другого, противоположного. Тдк, в случае возникновения в какой-либо участке ЦНС очага возбуждения (достаточно концентрированного) на его периферии возникает процесс торможения, и наоборот. Одновременное существование двух очагов противоположного функционального состояния (возбудительного и тормозного), из которых один возникает под влиянием другого, носит название одновременной (симультанной) И.н.п. Одновременная И.н.п. может быть положительной и отрицательной. Положительной И.н.п. называется возникновение состояния повышенной возбудимости или возбуждения под влиянием первично возникшего очага торможения. Возникновение тормозного состояния под влиянием первично возникшего очага возбуждения носит название отрицательной И.н.п. Явление одновременной И.н.п. имеет место как в низших, так и в высших отделах ЦНС. В низших отделах (в спинном мозге) оно проявляется в виде т.н. реципрокных отношений мышц-ан – тагонистов: возбуждение мышц-сгибателей сопровождается торможением (расслаблением) мышц-разгибателей, и наоборот. Одновременная И.н.п. в высших отделах нервной системы является физиологической основой ряда сложных психических процессов. Так, процесс внимания связан с возникновением концентрированного очага возбуждения в определенных участках коры головного мозга при одновременном торможении других ее участков, окружающих этот очаг (отрицательная И.). В силу этого посторонние внешние раздражения (напр., негромкие звуки, доносящиеся во время рассказа учителя с улицы, из коридора и т.д.) не воспринимаются уч-ся или воспринимаются недостаточно ясно. Чем концентрированнее и интенсивнее очаг возбуждения, тем сильнее индукционное торможение на периферии и тем устойчивее внимание. При недостаточно концентрированном и интенсивном возбуждении внешние раздражители (также по закону отрицательной И.н.п.) будут тормозящим образом действовать на первично возникший очаг возбуждения, нарушая сосредоточение.

Кроме одновременной И.н.п. имеет место также последовательная (сукцессивная) И.н.п., т.е. последовательная смена противоположных нервных процессов в одних и тех же кортикальных элементах. Если в определенном пункте коры головного мозга известное время существовало торможение, то оно затем сменяется возбуждением, и наоборот. Напр., торможение двигательного анализатора в течение урока сменяется затем его возбуждением, проявляющимся нередко в большой двигательной активности школьников во время перемен. Это обстоятельство вызывает необходимость организации соответствующего отдыха учеников во время перемен.

Резкое ограничение двигательной активности в это время может способствовать усилению тормозного состояния в двигательном анализаторе с последующей иррадиацией торможения или возникновению вспышек двигательной активности в течение следующего урока. Оба явления окажутся помехой в усвоении учебного материала, излишняя двигательная активность уч-ся во время перемены может повлечь за собой широкую иррадиацию возбудительного процесса, в результате чего неизбежно пострадает начальная часть следующего за переменой урока. Очевидно, наиболее целесообразны те мероприятия, которые направлены на известное регулирование поведения в течение перемены. Не ограничивая двигательной активности в начале перемены, следует к концу перерыва вводить некоторые ограничения, препятствующие нарастанию интенсивности возбуждения и его иррадиации.

Примером последовательной И.н.п. (самоиндукции, как ее называл И.П. Павлов) может служить бодрость, повышение тонуса коры головного мозга после сна, представляющего собой разлитое торможение.

- ИРРАДИАЦИЯ НЕРВНЫХ ПРОЦЕССОВ

- Высшая нервная деятельность

- КОНЦЕНТРАЦИЯ НЕРВНЫХ ПРОЦЕССОВ

- Итоги проверки новой гипотезы

- Мозг головной

- Виды торможения рефлексов

- КОРА БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА