Новая гипотеза происхождения названия г. Магадан появилась на основе представленного неудовлетворительного качества господствующей этимологии и в результате проверки ряда догадок, возникших после ознакомления с содержанием замечательного “Словаря народных географических терминов” известнейшего отечественного топонимиста и географа Эдуарда Макаровича Мурзаева (1908-1998). В статье “Майдан” данного словаря [Мурзаев, 1984. С. 358,359] перечисляются многочисленные фонетические варианты этого, по выражению Э. М. Мурзаева, “удивительного по ареалу и мощности семантического пучка” слова, в том числе и весьма созвучные нашему Магадану: мейдан, маэдан, мегдан, магдан. После ознакомления с главными из множества его значений – “площадь”, “место сбора” вспомнилось прежнее название перешейка п-ова Старицкого, на котором возник г. Магадан, – Дзялбу, Зялбу пт Дялбу [Попова, 1981. С. 135-137; Леонтьев, Новикова, 1989. С. 239], имеющее (среди прочих) то же самое значение «место сбора» (эвенских экзогамных родов).

То есть первая догадка в более четком виде формулируется следующим образом: “Так как топоним Магадан максимально созвучен некоторым известным фонетическим вариантам слова майдан – маэдан, мегдан, магдан, а бытовавшее название перешейка п-ова Старицкого – Дзялбу совпадает по основному смыслу – «место сбора» – со словом майдан, то не является ли слово магдан (Магадан) лингвистической калькой по отношению к слову дзялбу в его топонимическом аспекте?” [Важенин, 2002. С. 296, 297]. Основанием возможности калькообразования в данном случае может быть смена коренного корякского населения на Тауйском побережье пришлым – тунгусским, якутским и русским. Калька, как известно, это семантическое заимствование (буквальный перевод структуры слова или словосочетания на другой язык). В названиях географических объектов кальки обычно возникают при смене или ассимиляции аборигенного населения пришлым. Проверка первого предположения возможна на основе ознакомления с фонетическими вариантами, семантической вариацией и географическим распространением топонимов на основе магдан и созвучных с ним слов.

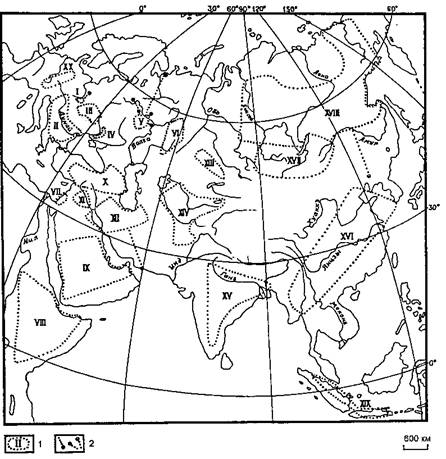

Вторая догадка, вытекающая из уникальной фонетической и семантической вариабельности и чрезвычайно большого географического ареала слова майдан, появилась после анализа этой информации картографическим методом (рис. 3). Формулируется она следующим образом: “Поскольку в ядре закартированного Евразийского суперареала топонимов на основе слова майдан находятся Великие Евразийские степи – территория этногенеза многих тюрко – и монголоязычных племен, то не могло ли слово майдан быть разнесено по такой огромной территории кочевыми тюркскими и отчасти монгольскими племенами и особенно при завоеваниях монголо-татар в XIII-XIV вв.?” Эта догадка проверяется географической корреляцией топонимического суперареала и включенных в него региональных ареалов с ареалами современного и исторического расселения народов.

Рис. 3. Евразийский суперареал топонимов на основе слова майдан и его предполагаемых фонетических вариантов: 1 – региональные ареалы топонимов и их индексы, соответствующие названиям в табл. 2; 2 – отдельные топонимы, находящиеся вне границ ареалов, но тяготеющие к ним

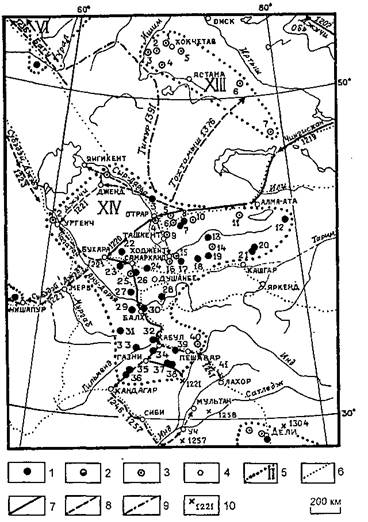

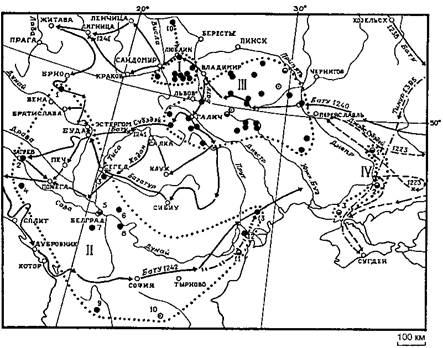

Третья догадка основана на географической привязанности многих топонимов к трассам средневековых завоевательных походов монголо-татар (см. рис. 3-6). В связи с этим возникает вопрос: “А не являлось ли слово майдан военным термином монголо-татарских завоевателей, аналогичным военно – морскому термину рандеву, из-за того, что они полностью совпадают по основному смыслу – «место сбора»?” Проверка этого предположения возможна в результате детального историко-географического анализа перемещений монгольских войск.

Рис. 4. Казахстанский (XIII) и Афгано-Туркестанский (XIV) ареалы: 1-3 – топонимы на основе слов, близких к слову майдан: 1 – на основах майд-, мейд-; 2 – на основах магд-, магад-, мегд-, могод-, мугд-, мукд-, мыгд-, мэгд – и т. п.; 3 – на других основах, более-менее близких к перечисленным; номера топонимов соответствуют их номерам и названиям в пределах региональных ареалов в табл. 2; 4 – населенные пункты древние и современные; 5 – границы региональных ареалов и их индексы, соответствующие названиям в табл. 2; 6 – древние торговые пути (караванные и морские); 7-9 – основные трассы средневековых военных походов монгольских и тюркских племен; 10 – места важнейших битв с их участием. Эти условные знаки использованы также при составлении рис. 5 – 17; дополнительные знаки указаны особо на рис. 5, 8, 15-17. Данные условных обозначений 6-10 и отчасти 4 получены из работ [Монгольские…, 1957; Русь…, 1957; Atlas Historyczny…, 1974. S. 52; Atlas zur Geschichte…, 1976. S. 26, 28]

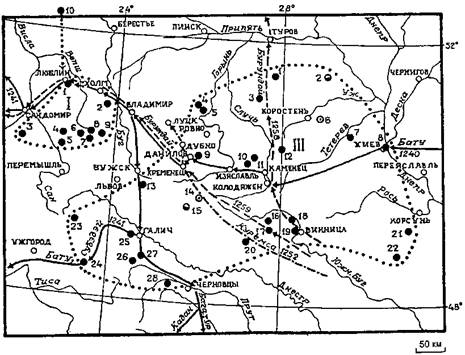

Рис. 5. Польский (I), Балканский (II), Украинский (III) и Приднепровский (IV) ареалы: И – альтернативный или дополнительный вариант форсирования р. Дунай войсками Бату в 1242 г., указанный в Atlas Historyczny… [1974. S. 51]

Рис. 6. Польский (I) и Украинский (III) ареалы

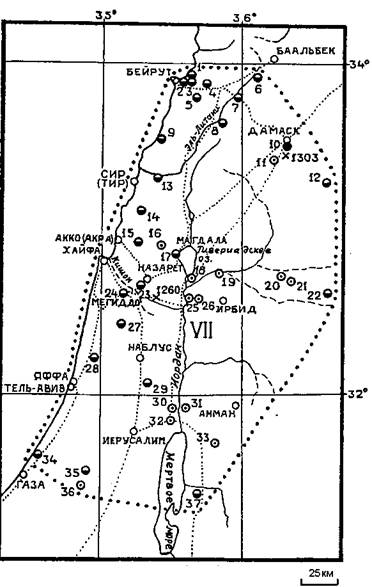

Рис. 7. Палестинский ареал (VII)

Четвертая догадка. Ввиду того, что имеются сведения о заимствовании тюрками и монголами слова майдан из иранских языков [Никонов, 1966. С. 249], то нет ли у этого слова еще более глубоких корней, например, связанных с древними цивилизациями и распространением мировых религий? Это предположение базируется частью на наличии созвучий фонетических вариантов слова майдан с некоторыми широко известными палестинскими понятиями и топонимами (Армагеддон, Магдала) и попаданием самой Палестины в пределы Евразийского суперареала (см. рис. 3, 7). Данная догадка проверяется анализом этимологии выявленных созвучий.

Пятая догадка. А не послужило ли для экспансии из Восточного Средиземноморья на Восток слов Армагеддон, магедон, магдан, майдан распространение христианских и других вероучений (манихейство, монофизитство, несторианство)? Это предположение проверяется историческим анализом развития соответствующих верований.

Шестая догадка. Поскольку в пределах Евразийского суперареала наблюдается очень хорошее совпадение фонетических форм, например, между Палестинским и Тунгусским ареалами (см. рис. 7, 8) – магедон, магедан – магдан, Магадан, то не могли ли существовать прямые (непосредственные) способы передачи религиозно-лингвистической информации между ними? Это предположение проверяется ана

лизом этногенеза и уровня развития племен Сибири и возможных древних трансевразийских коммуникаций.

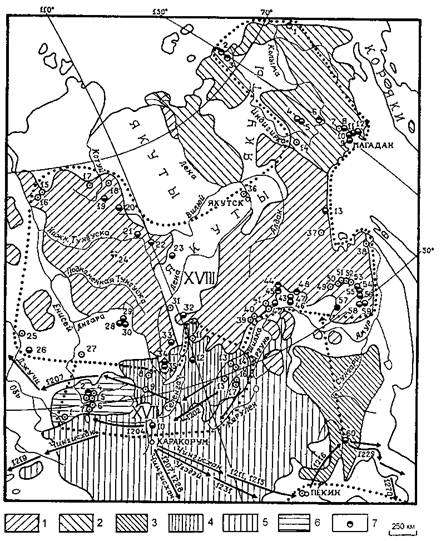

Седьмая догадка. Так как наблюдается довольно широкое и равномерное распределение топонимов на основе слова майдан по обширной площади Тунгусского ареала (см. рис. 8), то не являлось ли слово магдан термином кочевых тунгусских племен, аналогичным по смыслу военно-морскому рандеву и военному тюрко-монгольскому майдан? Это предположение проверяется лексическим анализом тунгусских и других сибирских языков.

Рис. 8. Монгольский (XVII) и Тунгусский (XVIII) ареалы: 1-6 – территории максимального распространения некоторых народов Сибири и Дальнего Востока: 1 – эвенков, 2 – эвенов, 3 – маньчжуров, 4 – бурят, 5 – монголов, 6 – тувинцев; 7 – топонимы на основе могот-. Ареалы (пункты 1-6) построены посредством генерализации карт Атласа народов мира [1964. С. 23, 24, 42, 43]

Прежде чем выполнять проверку указанных предположений, на которых основывается новая версия происхождения топонима Магадан, полезно ознакомиться с тем, что известно о, вероятно, родственном для него слове майдан.

- Тунгусское слово мэгдын как аналог майдана и рандеву

- Итоги проверки новой гипотезы

- Информационно-идеологическая экспансия на Восток

- Майданы в системе обороны Московского государства

- Майдан как семантический аналог апокалипсического армагеддона

- Проникновение в Тунгусский ареал

- Ирано-Иракский ареал