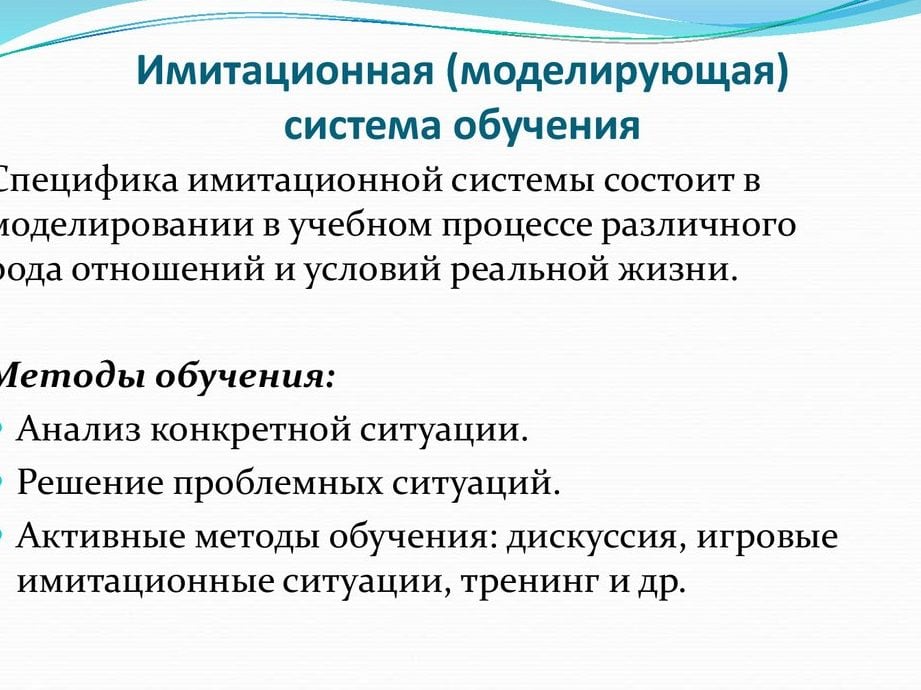

технология «активного обучения». Но это определение не отражает ее специфики, т.к. одно из важных требований к любому методу обучения – требование активности. Специфика же ИмТО состоит в моделировании в учебном процессе различного рода отношений и условий реальной жизни. Организация в процессе обучения жизнедеятельности уч- ся, адекватной реальной общественной жизни, превращает школу из школы учебы, оторванной от реальности, в школу «жизни», которая обеспечивает уч-ся естественную ненасильственную социализацию, делает их не пассивными объектами учебного процесса, а субъектами своей деятельности и всей своей жизни. Ориентация уч – ся в процессе такого «жизненного» обучения в реалиях общественной, научной, культурной, др. областей жизни позволяет им видеть перспективы своего жизненного пути, и соответственно планировать и осознанно осуществлять развитие своих способностей.

В.И. Загвязинский (2001) так излагает сущность ИмТО.

Неигровые методы.

Анализ конкретной ситуации. Задается реальная ситуация, которая имела те или иные последствия (положительные или отрицательные). Уч-ся должны вычленить проблему, сформулировать ее, определить, каковы были условия, какие выбирались средства решения проблемы, были ли они адекватны и почему и т.д. В данном случае анализируется уже свершившееся действие.

Решение ситуаций. Моделируется нерешенная ситуация. Уч-ся должны не только сформулировать проблему, но, разделившись на группы, разработать варианты ее решения. Затем организуется «защита» решений, коллективное обсуждение. Надо отметить, что в большинстве случаев педагоги рассматривают такую ИмТО только как средство, которое вызывает у уч-ся интерес к процессу обучения своей занимательностью, необычностью, оставляя без должного внимания ее сущностное, специфическое значение для целостного развития личности по сравнению с традиционными методами обучения. Это приводит к тому, что применение методик ИмТО часто бывает спонтанным, случайным, даже конъюнктурным. Такая позиция не позволяет эффективно использовать данную технологию для решения развивающих задач обучения, которые не могут быть выполнены с помощью традиционных методов обучения.

Назовем те недостатки традиционного обучения, компенсация которых возможна с помощью ИмТО.

Для традиционного обучения характерен чаще всего пассивный характер усвоения знаний большинством уч – ся, т.к. педагог выступает как передатчик информации. Это приводит к формальному усвоению знаний и не дает развивающего результата. Кроме того, при усвоении школьниками готовых истин и предписаний формируется тип личности, привыкающей подчиняться, а не тип личности свободного человека, осознающего ответственность за свой выбор, свои действия.

Отметим далее такую особенность традиционного обучения, как его преимущественно вербальный характер. В силу этого оно эффективно только для той части уч-ся, у которых хорошие способности к абстрактному мышлению. Однако многие дети с выраженными задатками наглядно-образного или наглядно-действенного мышления испытывают большие затруднения в учебе. К тому же при вербальном характере обучения могут недостаточно развиваться эмоциональная сфера детей, их чувства (конечно, высококвалифицированный педагог находит средства развития чувств школьников, но сущностная особенность традиционных методов не гарантирует это). То, что не проходит через чувства, не переходит в убеждения, не проявляется в поведении, действиях.

Специфической особенностью традиционного обучения является его массовый характер. Педагог работает со всеми (с массой) и с каждым, но при этом не используется коллектив (гуманное сообщество) как средство развития личности. Парадокс в том, что истинное и целостное развитие индивидуальности возможно только через человеческую общность. Чем гуманнее и организованнее общность, тем более полные условия будут созданы для развития каждой личности.

Технология ИмТО помогает избежать указанных недостатков традиционного обучения. Это обеспечивается благодаря следующим особенностям технологии ИмТО;

– деятельностный характер обучения (вместо вербального), организация коллективной мыследеятель – ности;

– использование группы (коллектив – высшая форма развития группы) как средства развития индивидуальности.

Известно, что в 20-е гг. XX в. в советской школе предпринималась попытка использовать методы ИмТО, но затем от них отказались. Среди причин отказа можно назвать неразработанность вопросов коллективообра – зования, динамики развития групп, отношений между личностью и группой, вследствие чего многие уч-ся оставались пассивными и коллективная мыследеятельность была слабо развита. Плохо был проработан механизм обобщения, перевода обсуждаемого в индивидуальное достояние каждого члена группы. Сыграл свою роль и переход в советском обществе от определенных демократических тенденций 20-х гг. к авторитарным в 30-е гг. Возвращение в нашу школу имитационных методов обучения в конце XX столетия также объясняется рядом обстоятельств. В первую очередь, это стремление к демократизации обучения (в соответствии с процессами, происходящими в обществе). Надо отметить и атмосферу поиска новых подходов, новаций в современном образовании. Успешность применения методов ИмТО в учебном процессе сегодня может быть обеспечена тем, что в психолого-педагогической науке разработаны вопросы деятельности групп, механизмов рефлексии и т.д.

Организация эффективного обучения уч-ся по технологии ИмТО (имея в виду целостное развитие личности) предполагает соблюдение ряда принципов: проблем – ности, личностного взаимодействия, самообучения на основе рефлексии, единства развития каждого участника и группы уч-ся.

Для успеха ИмТО исключительно важное значение имеют психологические особенности взаимодействия субъектов обучения. Только при организации определенных условий общения имитационные методы обучения ведут к личностному развитию обучающихся. Приведем основные требования к характеристикам общения в системе ИмТО:

– доброжелательность, неагрессивность предложений, обращений и т.д.;

– возможность свободного проявления чувств. Психологи установили, что усвоение детьми конвенциональных норм может привести к подавлению их истинных чувств, к неуверенности, а это значительно снижает способность к творчеству;

-развитие эмпатийных отношений. Имитационная технология основана на активном участии обучающихся в творческих коллективных поисках, а это предполагает развитие умения чувствовать др. человека, умения сопереживать, сочувствовать;

– использование способов ненасильственного общения, напр. таких, как свобода выбора; снятие или ограничение запретов (особенно формальных, во внешнем поведении); акцентирование на хорошем (позитивное подкрепление ответов); допущение ошибок при формировании нового; приемы доверия, авансирования похвалы;

– развитие умений понимать, принимать и признавать др. людей, выработка установок децентрации, т.е. способности встать на позицию другого, даже не соглашаясь с ним по существу вопроса;

– развитие умений воспринимать ситуации (ответы, предложения) не как хорошие или плохие, а как требующие размышления, рассуждения, разрешения, т.е. воспринимать их как проблемные ситуации.

Игровые методы:

обучающие игры представляют собой синтез релак – сопедических подходов (снятие барьеров, психологическое раскрепощение) и цепи имитационных проблемных ситуаций, в т.ч. конфликтных, в которых участники выполняют отведенные им социальные роли в соответствии с поставленными целями. Широко практикуются обучающие имитационные игры, но используются также игры поискового характера, результатом которых должны быть реальные проекты преобразований, исследования и выводы по спорным подходам. Непосредственная эмоциональная включенность в ситуацию, состязательность и коллективизм в поиске лучших решений, возможность широкого варьирования ситуаций, овладение новыми методиками непосредственно в деле, в процессе делового общения, тренировка интуиции и фантазии, развитие импровизационных возможностей и умения быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства сделали метод обучающих игр очень популярным. Однако в силу ограниченности времени чаще используются отдельные игровые ситуации или фрагменты.

Применяются несколько видов игр.

Организационно-деятельностные игры – «сделать» группу единицей учебного процесса, но при условии сохранения личной позиции каждого.

Ролевые игры, которые характеризуются наличием проблемы и распределением ролей между участниками ее решения.

Деловые игры, представляющие собой имитационное моделирование реальных механизмов и процессов. Это форма воссоздания предметного и социального содержания какой-либо реальной деятельности (профессиональной, социальной, политической, технической и т.д.). Необходимые знания усваиваются участниками игры в реальном для них процессе информационного обеспечения игровых действий, в формировании целостного образа той или иной реальной ситуации.

Познавательно-дидактические игры, в которых создаются ситуации, характеризующиеся включением изучаемого в необычный игровой контекст. Следует различать дидактические игры, построенные на внешней занимательности, и игры, требующие действий, которые входят в состав деятельности, подлежащей усвоению.

Пример первого вида игр: на уроке русского языка предлагается ситуация, когда ученики должны перевести «козлика» через «мост над пропастью», вставив необходимые буквы в слова. Здесь ситуация используется только как стимул, возбуждающий интерес у школьников (соревнования, аукционы, конкурсы и т.д.).

Пример дидактических игр, имитирующих сущность механизма: на уроке физики каждый ученик из одного ряда представляет собой «положительный источник питания», ученики из второго ряда – «отрицательные источники»; они должны соединять руки, как бы составляя последовательное или параллельное соединение. В данном случае действия уч-ся имитируют схему соединения источников, т.е. само содержание обучения.

Методы анализа и решения конкретных ситуаций, познавательно-дидактические, ролевые и деловые игры можно представить как своеобразную «матрешку», которая сначала должна быть дана в разобранном виде. Это означает, что обучающихся нужно постепенно готовить к играм. Начинать следует с анализа и решения конкретных ситуаций, где модели объекта и отношений уже заданы в готовом виде. Затем по сложности следуют познавательно-дидактические игры, которые могут проводиться в виде простейших элементов занимательности, в виде копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, конференция, «Поле чудес» и т.д.) и в виде предметно-содержательных моделей (напр., игры-путешествия, когда необходимо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами; составление сказок и т.д.).

Познавательные игры могут содержать уже элементы ролевых игр, которые представляют большую сложность для уч-ся. После получения опыта разыгрывания ролей ученики достаточно подготовлены к деловым играм. Т.о., чтобы участники игр действовали компетентно, желательно по определенной теме организовать систему имитационных методов, изучая материал через анализ и решение ситуаций, познавательные, ролевые и деловые игры.

- Социальные идентификации и возможность диалога

- Компьютерная преступность и компьютерная безопасность

- Кибернетика — наука ХХ века

- Контрольная работа по информатике № 4, вариант 2

- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (в образовании)

- Использование вычислительной техники в управлении производством

- ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ