основополагающие требования к практической организации учебного процесса. К наиболее важным из них относятся следующие:

1. Принцип направленности обучения на решение во взаимосвязи задач обучения, воспитания и общего развития обучаемых. Этот принцип вытекает из того, что обучение обусловлено потребностями демократического общества во всесторонне и гармонически развитой личности. Он также учитывает закономерную связь процесса обучения с процессами воспитания и развития в целостном педагогическом процессе. Только всесторонне и гармонически развитая личность, т.е. образованная, нравственно воспитанная, психологически и физически совершенная, может наиболее успешно участвовать в общественной жизни и государственном строительстве. Вот поэтому в последние годы особое внимание уделяется усилению не только воспитывающего, но и развивающего влияния обучения, наряду с формированием у уч-ся необходимых знаний, умений и навыков. Реализация этого принципа на практике путем комплексного планирования задач урока позволяет за одно и то же время решать их более широкий круг и поэтому интенсифицирует учебный процесс, повышает его результативность и разностороннюю эффективность. Наличие этого принципа обучения повышает роль и значение целе – полагания в учебном процессе, делает обучение более целенаправленным. Применение этого принципа требует, чтобы учитель хорошо знал основную цель и задачи обучения в нашей школе, умел в конкретной ситуации избирать наиболее рациональное сочетание задач обучения, воспитания и развития, выделять среди них самые главные, учитывая реальные учебные возможности учеников данного класса, их сильные и слабые стороны. Т.о., рассматриваемый принцип через основные задачи обучения оказывает затем опосредствованное влияние на все последующие компоненты обучения, включая и анализ его результатов.

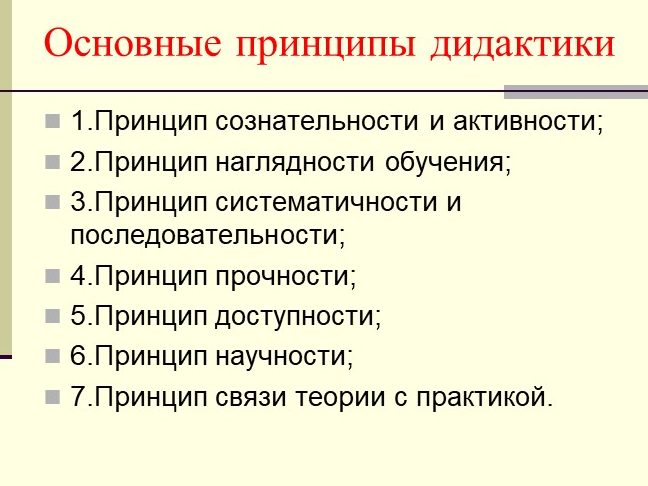

2. Принцип научности обучения. Этот принцип опирается на закономерную связь между содержанием науки и учебного предмета. Он требует, чтобы содержание обучения знакомило уч-ся с объективными научными фактами, понятиями, законами, теориями всех основных разделов соответствующей отрасли науки, в возможной мере приближалось к раскрытию ее современных достижений и перспектив развития в дальнейшем. Реализуется принцип научности прежде всего при разработке учебных программ и учебников, к-рые призваны органически сочетать классические, современные и перспективные научные положения данной отрасли знания. Содержание учебного предмета и самой отрасли науки не могут быть идентичными, т.к. необходимо учитывать возрастные особенности уч-ся и имеющееся для изучения данной дисциплины время. Поэтому в программы необходимо отбирать лишь основы данной науки, избегать включения спорных и не устоявшихся еще вопросов. В противном случае возникает перегрузка уч-ся. В соответствии с рассматриваемым принципом в процессе обучения надо обеспечить формирование у уч-ся диалектико-материалистического мировоззрения, т.к. оно научно отображает картину мира. Неотъемлемой составной частью преподавания должно стать ознакомление уч-ся с новостями науки. Принцип научности требует развития у уч-ся умений и навыков научного поиска, ознакомления их со способами научной организации труда. Этому способствует внедрение в обучение элементов проблемности, исследовательских лабораторных и практических работ, развивающего обучения, обучения школьников умению наблюдать явления, фиксировать и анализировать результаты наблюдений, умению вести научный спор, доказывать свою т.зр., рационально использовать научную литературу и научно-библиографический аппарат.

3. Принцип связи обучения с жизнью, с практикой государственного строительства. В условиях научно-технического прогресса наука превращается в непосредственную производительную силу. Изучение научных проблем в условиях школьного образования должно осуществляться в тесной связи с раскрытием важнейших путей их применения в промышленности, сельском хозяйстве, в общественной жизни. Реализация этого принципа обучения имеет большое мировоззренческое значение, т.к. способствует усвоению диалектико-материалистической идеи о связи науки с практикой, к-рая является критерием истины. Этот принцип предполагает тесную связь обучения с производительным трудом в народном хозяйстве. Учеников надо знакомить не только с техникой, но и с социально-экономическими и правовыми отношениями на производстве. Для укрепления связи обучения с жизнью полезно использовать средства массовой информации, просмотры телепередач, прослушивание научно-образовательных радиопередач и т.д.

4. Принцип систематичности и последовательности в обучении. Данный принцип требует, чтобы знания, умения и навыки формировались в системе, в определенном порядке, когда каждый элемент логически связывается с другими, последующее опирается на предыдущее, готовит к усвоению нового. Особое значение этому принципу придавал И.П. Павлов, к-рый считал постепенность и тренировку важной физиологической закономерностью в педагогике. Психологи также считают, что при соблюдении логических связей учебный материал запоминается в большем объеме и более прочно. Систематичность и последовательность позволяют за меньшее время достичь в обучении больших результатов. Принцип систематичности и последовательности прежде всего реализуется в содержании программ и учебников. Опираясь на достижения современной науки, данные передового опыта и результаты педагогических экспериментов, авторы программ выбирают наиболее рациональную для определенного периода обучения систему и последовательность изучения учебных предметов, а также учебного материала внутри одной темы. Разумеется, при этом возможны различные последовательности изучения темы, но неизменным остается сохранение логически стройного подхода, вытекающего из внутренних связей между явлениями, понятиями, фактами, а также между теоретическими положениями и проведением практических работ. Соблюдение в обучении определенной системности предполагает вычленение в изучаемом материале ведущих (ключевых) понятий, установление их связи с др. понятиями (причинных, функциональных и др.), раскрытие генезиса их развития, показ их значения для нек-рых более общих законов. В свою очередь столь же необходимо рассматривать связи между понятиями, законами, теориями различных учебных предметов, т.е. устанавливать межпредметные связи в обучении. Напр., молекулярно-кинетическая и электронная теория в физике имеют применение в химии и биологии и т.п. Принцип систематичности и последовательности должен применяться не догматически, не путем возведения в абсолют какой-то последовательности основных этапов урока, единой схемы плана урока и т.д. Он предполагает творческий подход к обучению, выбор наиболее рациональной системы и последовательности для каждой педагогической ситуации. В практике обучения Этот принцип реализуется в процессе различных форм планирования (установление определенного порядка изучения отдельных вопросов темы, последовательности теоретических и лабораторных работ, повторения и контроля за степенью усвоения учебного материала). Но систематичность и последовательность должны осуществляться не только в деятельности педагогов, но и в работе самих учеников.

5. Принцип доступности. Этот принцип требует, чтобы обучение строилось на уровне реальных учебных возможностей уч-ся, чтобы они не испытывали интеллектуальных, физических, моральных перегрузок, отрицательно сказывающихся на физическом и психическом здоровье. При слишком усложненном содержании понижается мотивационный настрой на учение, быстро ослабевают волевые усилия, резко падает работоспособность, возникает чрезмерное утомление. Вместе с тем принцип доступности ни в коей мере не означает, что содержание обучения должно быть упрощенным, предельно элементарным. Опыт показывает, что при упрощенном содержании снижается интерес к учению, не формируются необходимые волевые усилия, не происходит желаемого развития учебной работоспособности. Упрощенное содержание обучения снижает его развивающее влияние. Именно в связи с этим J1.B. Занков в качестве одного из принципов развивающего обучения выдвинул принцип обучения на высоком уровне трудности. К сожалению, при использовании этого принципа нек-рые составители программ и учебников не смогли найти оптимальную меру трудности и включили в школьное обучение слишком усложненные вопросы, к-рые теперь сняты. Но это ни в коей мере не означает, что принцип, выдвинутый Л.В. Занковым, ошибочен. Важно умело использовать его на практике, чтобы обучение, оставаясь доступным, в то же время требовало определенных усилий и вело к развитию личности. Для этого содержание заданий для уч-ся должно не просто соответствовать реальным учебным возможностям учеников, а находиться в зоне их ближайшего (т.е. потенциального) развития, т.е. требовать от них раздумий, размышлений, но таких, к-рые они могут реально осуществить под руководством и при соответствующей помощи учителя.

6. Принцип сознательности и активности уч-ся в обучении при руководящей роли преподавателя. Для процесса обучения закономерным является единство преподавания и учения. Только в том случае, когда оба эти процесса функционируют во взаимосвязи, целостный процесс обучения достигает желаемого результата. Невозможно рассчитывать на успех, если учитель активно преподает, а ученик не участвует в процессе усвоения знаний, умений и навыков. И в то же время известно, что учение протекает более эффективно, когда оно умело управляется преподавателем в непосредственной или опосредованной форме. Упомянутый принцип отражает активную роль уч-ся в обучении, подчеркивает, что он является субъектом обучения, а не пассивным его объектом. Активность уч-ся должна быть направлена не столько на простое запоминание и проявление внимания, сколько на сам процесс самостоятельного добывания знаний, когда уч-ся сам усваивает новые знания, исследует факты и делает доступные выводы и обобщения, конкретизирует свои знания, выявляя и исправляя ошибки, неточности, намечая план новых действий по овладению знаниями. Когда сливается воедино активность преподавателя и активность обучаемых, создаются условия для достижения больших результатов за меньшее время. Учение должно быть не только активным, но и сознательным. Удачно выразил значение сознательности в обучении JT.B. Занков, к-рый считал осознание учения уч-ся важнейшим условием развивающего влияния учебного процесса. Сознательное усвоение знаний обеспечивает предотвращение формализма и вместе с тем способствует превращению их в глубокие и устойчивые убеждения уч-ся. Для успешной реализации этого принципа можно рекомендовать педагогам всемерно разнообразить методы обучения, с тем чтобы обеспечить активное применение школьниками разнообразных типов запоминания, мышления и интересов. Надо шире применять в процессе обучения беседы, создавать проблемные ситуации, ставить учеников перед необходимостью доказывать, аргументировать, убеждать, критиковать разные т.зр.; расширять формы и методы самостоятельной работы уч-ся на уроках, учить их рациональным приемам организации учебной деятельности, умению составлять план ответа, план сочинения и др.

7. Принцип наглядности обучения. Психологией доказано, что эффективность обучения зависит от степени привлечения к восприятию всех органов чувств человека. Обратим внимание на то, что наглядность в дидактике понимается более широко, чем непосредственное зрительное восприятие. Оно включает в себя и восприятие через моторные, тактильные ощущения. Поэтому к наглядным средствам относят и лабораторное оборудование, и статические и динамические учебные пособия. Наглядность обучения обеспечивается применением в учебном процессе разнообразных иллюстраций, демонстраций, лабораторно-практических работ. Подчеркивая значение наглядности в обучении, нельзя упустить из виду, что одновременно у уч-ся надо развивать не только наглядно-образное, но и абстрактно-логическое мышление. Поэтому не рекомендуется чрезмерно увлекаться применением наглядных средств.

8. Принцип сочетания различных методов и средств обучения в зависимости от задач и содержания. В процессе обучения используются разнообразные методы обучения – словесные, наглядные и практические, репродуктивные и поисковые, методы стимулирования и мотивации учебной деятельности и контроля. Столь же широк круг различных средств обучения. Задача каждого педагога состоит в том, чтобы выбрать наилучшее сочетание методов, а также и средств обучения. Дидактика установила закономерную зависимость методов от задач и содержания обучения. Сами же задачи и содержание обучения учитывают возрастные особенности уч – ся. Если выбор методов и средств обучения соответствует поставленным задачам, учитывает особенности содержания и возможности учеников, то эффективность обучения окажется максимально возможной в соответствующих условиях. Хорошее знание возможностей различных методов и средств обучения позволит обеспечить выбор наиболее рациональных их сочетаний в соответствующих условиях. На разных уроках и на различных этапах одного и того же урока могут доминировать определенные методы. Вот почему нельзя требовать от учителя, чтобы на каждом уроке были проблемность, наглядность или практические действия. Важно, чтобы педагог мог увидеть их перспективное распределение по всей теме, чтобы он мог показать, что применение этих методов в других, более удачных ситуациях окажется эффективнее, чем применение их в данном случае. Естественно, что это не оправдывает однообразия методов на уроках.

9. Принцип сочетания различных форм организации обучения в зависимости от задач, содержания и методов обучения. В современной дидактике формы организации обучения чаще всего подразделяют на урочные и внеурочные (экскурсии, практикумы, занятия на производстве, работа на компьютерах, зачеты, экзамены и пр.). В ходе уроков различного типа, а также во время внеурочных учебных занятий используются общеклассные, групповые и индивидуальные формы организации обучения. Дидактикой выявлены связи между формами и эффективностью обучения. Когда учебный материал требует проведения лабораторно-практических занятий или когда урок проводится в виде экскурсии, а также в форме производительного труда школьников, то здесь чаще всего превалируют не общеклассные, а групповые формы занятий. Однако они имеют слабые стороны, состоящие в том, что при бригадном, звеньевом, групповом обучении отдельные ученики все же остаются пассивными, т.к. большую часть работы выполняют наиболее активные члены группы. Не в полной мере учитываются при этом и индивидуальные особенности уч-ся. В процессе обучения необходимо использовать не только общеклассные, групповые, но и индивидуальные формы работы. Они позволяют учесть особенности темпа учебной работы каждого ученика, его подготовленность и стиль умственной деятельности. Вместе с тем организация индивидуальных форм работы требует от учителя значительной интенсификации своего труда, и поэтому ему необходимо обязательно сочетать эти формы работы с другими – общеклассными и групповыми. На это и ориентирует рассматриваемый принцип обучения.

10. Принцип создания необходимых условий для обучения. Учебный процесс зависит от наличия по крайней мере четырех основных групп условий: учебно-матери – альных, школьно-гигиенических, морально-психологических и эстетических. Руководство и педагогический коллектив призваны создать в школе нормативные учебно-материальные, школьно-гигиенические и эстетические условия для успешного выполнения требований всех учебных программ, а также примерного содержания воспитания школьников. Основную часть оборудования школа закупает через специализированные магазины по заявкам. Нек-рые раздаточные материалы, наглядные пособия, простые приспособления изготавливаются в школьных мастерских, а также в учебных кабинетах с помощью ученических лаборантских бригад. Прямой заботой учителей является создание в ходе обучения благоприятных морально-психологических условий в соответствии с требованиями педагогической этики.

11. Принцип прочности, осознанности и действенности результатов обучения, воспитания и развития. Этот принцип, по мнению Ю.К. Бабанского, предъявляет к результатам обучения значительно более высокие требования, чем традиционный принцип прочности знаний. Во-первых, он требует, чтобы прочным был не только обучающий, но и воспитательный и развивающий эффект обучения, т.е. чтобы прочными были идейно-нрав – ственные убеждения, навыки учебно-познавательной деятельности, способы и привычки общественно ценного поведения и пр. Во-вторых, этот принцип предполагает, что обучение обеспечит осмысленность приобретенных знаний. Наконец, в-третьих, он ориентирует обучение на обеспечение действенности знаний, умений и навыков и способов поведения, т.е. их практической направленности, обращенности к решению жизненных проблем.

Завершая рассмотрение принципов обучения, необходимо особо подчеркнуть, что только их совокупность обеспечивает успешное определение задач, выбор содержания, методов, средств и форм обучения. Недопустима гиперболизация того или иного принципа, т.к. это оборачивается снижением эффективности решения одних образовательных задач за счет др. Точно так же недооценка отдельных принципов будет вести к снижению эффективности обучения. Только целостное применение Д.п. позволит успешно решить задачи современной школы (см. подробнее об этом: Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения: Общедидактический аспект. М. Педагогика, 1977).

- Использование вычислительной техники в управлении производством

- Компьютерная преступность и компьютерная безопасность

- Контрольная работа по информатике № 4, вариант 2

- Кибернетика — наука ХХ века

- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (в образовании)

- 1С: Туроператор

- ОБРАЗОВАНИЕ