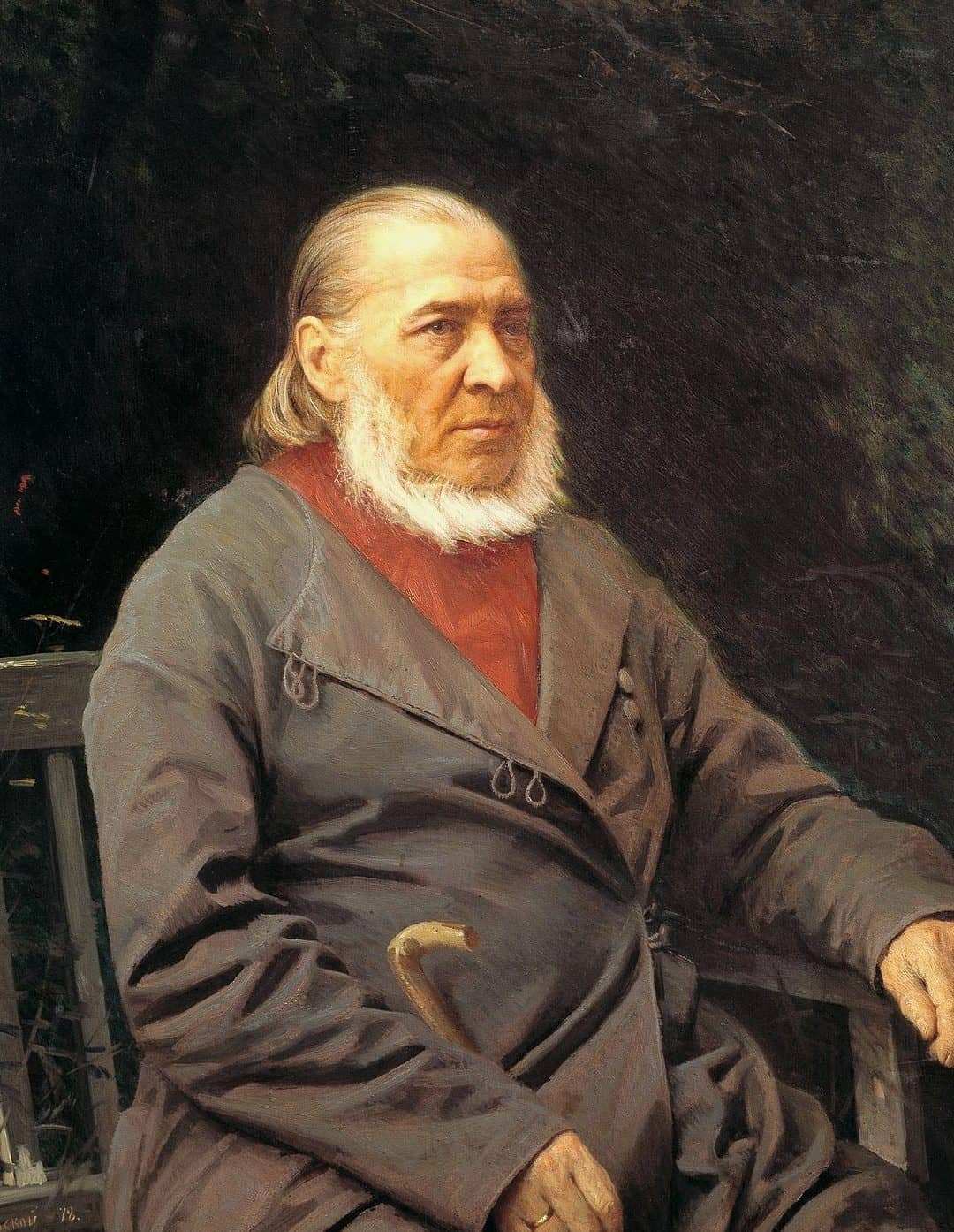

Иван Сергеевич (1823—1886) — рус. философ, публицист, идеолог славянофильства. Сын писателя С. Т. Аксакова, брат К. С. Аксакова. В 1852 под редакцией А. выходил славянофильский «Московский сборник» (уже 2-й т. сб. был запрещен, а А. лишен права заниматься издательской деятельностью). В 1858 в «Полярной звезде» был опубликован сатирический очерк А. «Судебные сцены, или Присутственный день уголовной палаты» (Герцен назвал эту работу «гениальной вещью»), А. участвовал в издании журнала «Русская беседа» (1858—1859), а после снятия запрета на издательскую деятельность — газеты «Парус», запрещенной уже на 2-м номере из-за ее антикрепостнической направленности. В 60-е гг. А. редактировал газеты «День» (1861—1865) и «Москва» (1867—1868), отличавшиеся независимой и критической ориентацией и под давлением цензуры прекратившие свое существование. Будучи убежденным сторонником политической и культурной независимости славянских народов, А. участвовал в создании славянских благотворительных комитетов (в 70-е гг. возглавлял Московский славянский комитет). В 1880—1886 А. редактировал газету «Русь», где продолжал отстаивать славянофильские взгляды и идеалы. В своих трудах А. занимал позицию, близкую к Хомякову и К. С. Аксакову. Исходным для его славянофильских воззрений было понятие народности, к-рую он трактовал как совокупность умственных, нравственных и жизненных особенностей (вера, община, народный быт и др.), характеризующих жизнь низшего сословия об-ва. А. считал, что крестьянская реформа приведет к сближению всех сословий в России, а институт земства будет способствовать восстановлению национальных социальных устоев, к-рые были характерны для Древней Руси. Им был предложен проект самоупразднения дворянства как сословия, отмены всех «искусственных разделений сословий». А. критиковал конституционализм, считая, что требуемая либералами конституция чужда народному духу и ведет к окончательному отрыву самодержавной власти от народа. В воззрениях А. монархизм сочетался с признанием необходимости личной и общественной свободы, несовершенства любых форм государственности. Отчуждение между гос-вом и народом, по его мнению, способна преодолеть новая социальная сила («общество», «народ самосознающий», по существу народная интеллигенция), выступающая прежде всего как сила нравственная, духовная, а не политическая. Однако в конечном счете А. приходит к выводу, что «общество» оказалось неспособным выполнить столь необходимую для России объединяющую и творческую миссию. В течение всей жизни А. стремился следовать не только общественно-политическим, но и религиозно-филос. идеям родоначальников славянофильства; он во многом отождествлял славянское самосознание с православием. А. продолжил начатый его предшественниками спор с рационализмом, видя в нем логическое знание, «отрешенное» от нравственного начала. Глубокие личные и идейные отношения связывали А. со мн. крупнейшими деятелями рус. культуры (Достоевским, Ф. И. Тютчевым, В. Соловьевым и др.). Соч.: Т. 1—7 (1886—1887), И. С. Аксаков в его письмах (1888—1896).

А. А. Попов

- Контрольная работа по информатике № 5

- 1С: Туроператор

- АНГЛИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

- Социальные идентификации и возможность диалога

- Кибернетика — наука ХХ века

- Майданы в системе обороны Московского государства

- Тунгусское слово мэгдын как аналог майдана и рандеву