показатели (существенные признаки), свидетельствующие о достижении того или иного уровня развития мышления уч – ся. Уровень – это степень развития мышления, нек-рый результат развития; критерии – измеритель уровня. Известно, что в процессе рационально организованной учебной деятельности уч-ся не только усваивают систему знаний, умений и навыков, но и совершенствуют свое мышление. Обобщив литературные данные и собственные психологические исследования, Н.Н. Поспелов и И.Н. Поспелов выделяют 8 критериев развития мышления:

1. Степень осознанности операций и приемов мыслительной деятельности. Нет сомнений в необходимости специально формировать у уч-ся понимание и осознание не только результатов своей деятельности, но и самого процесса этой деятельности как поэтапного формирования сознания (понимания): отдельных факторов, явлений, событий, процессов, а также связей между ними; существа понятий, идей, учений, теорий (закономерностей и законов); механизмов рассуждений, доказательств, суждений, умозаключений, к-рые приводятся в учебных пособиях и в устном изложении учителей; процесса учения, т.е. методов и приемов учебно-познавательной деятельности, демонстрируемых учителем; механизмов собственного мышления, структуры мыслительных операций; пути мышления, т.е. причин выбора того или иного способа решения учебной задачи.

2. Степень владения операциями и приемами мыслительной деятельности, умения производить рациональные действия по применению их в учебном и внеучебном познавательных процессах. Это важный показатель – умения и навыки в применении операций и приемов мышления на практике. Он признается многими учеными, к-рые считают его одним из самых важных и определяющих уровни развития мышления уч-ся. Известно, что исходными в мышлении являются мыслительные операции – отдельные законченные, устойчивые и повторяющиеся умственные действия, посредством к-рых уч-ся приобретают информацию: анализ, синтез, сравнение, обобщение, конкретизация, классификация и др. Для решения учебных задач большое значение также имеют способы, с помощью к-рых они выполняются, объективно выражающиеся в перечне определенных действий.

3. Степень умения осуществлять перенос осознания операций и приемов мышления, а также навыков пользования ими в другие ситуации и на другие предметы. Вопрос о переносе мыслительной деятельности из одной области в другую имеет далеко идущие последствия для учебной практики. Поэтому ученые пытаются установить условия, благоприятствующие переносу. Выяснено, что для переноса операций и приемов мышления необходимо осознание обобщений и правил рациональной мыслительной деятельности, а также наличие системы теоретических знаний предметов и навыков в решении задач по усвоенным правилам и алгоритмам. Опыт показывает, что уч-ся легко осуществляют перенос, если они усвоили абстрактные принципы, знают общие способы действия, имеют обобщенные навыки мыслительной деятельности, умеют усматривать новые функции предметов, обнаруживают новизну в явлениях. Конечно, всему этому необходимо учить, приобщая их к поисковой деятельности, результатом к-рой может быть самостоятельное открытие общего принципа решения проблемы, формулировка алгоритма и т.п.

4. Степень сформированное™ различных видов мышления, а также состояния мышления в процессе перерастания одного вида в другой. Этот критерий выдвигают почти все исследователи, признающие, что все три основные виды мышления – практически-действенное, на – глядно-образное и словесно-логическое – развиваются в неразрывном единстве, а не представляют изолированные друг от друга ступеньки, по мере достижения к-рых отрицаются предшествующие.

5. Величина тезауруса, т.е. запаса знаний, их системность, а также появление новых способов усвоения знаний. Оценка уровня развития уч-ся по имеющемуся у них объему знаний и способам учебной деятельности получила широкое распространение. Так, Н.А. Менчинская полагала, что богатый запас знаний, степень их системности и овладение приемами умственной деятельности – важный показатель умственного развития детей начальной школы. Др. психологи данную характеристику дополняют не только оценкой способов усвоения знаний, но и их совершенствованием, а также применением новых способов приобретения знаний.

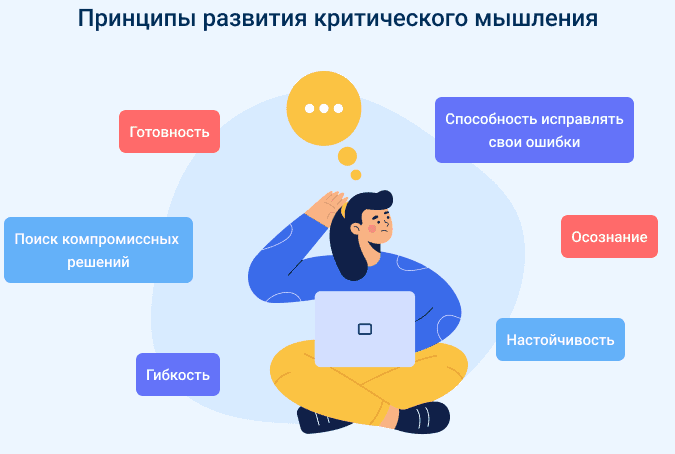

6. Состояние и возрастающая динамичность различных качеств ума: самостоятельности, глубины, критичности, гибкости, последовательности, быстроты и т.д. Эти качества развиваются в зависимости от глубины и устойчивости знаний и от умения уч-ся использовать на практике мыслительные операции. Каждое из них характеризует к.-л. сторону мышления и одновременно способствует общему развитию мышления.

7. Степень умения творчески решать задачи, ориентироваться в новых условиях, быть оперативным в действиях. Известно, что уч-ся, отличающиеся низкой продуктивностью мышления, по большинству предметов имеют слабую успеваемость, знания их поверхностны, фрагментарны, они не умеют организовать свою умственную деятельность, у них слаб самоконтроль. Уч-ся с высшими показателями продуктивности мышления по всем основным предметам обнаруживают глубокие, си

- Кибернетика — наука ХХ века

- Концепция формирования понятий и представлений (по Е.Н. Кабановой-Меллер)

- Компьютерная преступность и компьютерная безопасность

- СРАВНЕНИЮ ОБУЧЕНИЕ

- ПОНЯТИЙ ФОРМИРОВАНИЕ

- Обзор процессоров I80X86

- Ассоциативно-рефлекторная теория обучения