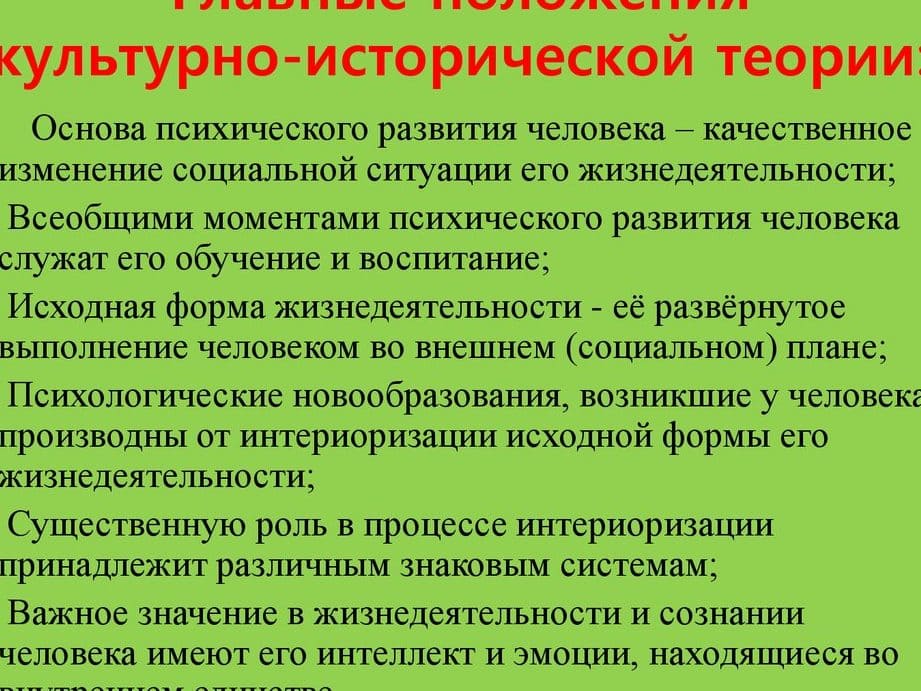

концепция психического развития человека, разработанная в 20-30 гг. XX в. Л.С. Выготским при участии его учеников А.Н. Леонтьева и А.Р. Лурии. При формировании К.-и.т. ими был критически осмыслен опыт гештальтп – сихологии, французской психологической школы (прежде всего Ж. Пиаже), а также структурно-семиотического направления в лингвистике и литературоведении. Согласно К.-и. т., главная закономерность онтогенеза психики состоит в интериоризации ребенком структуры его внешней, социально-символической (т.е. совместной со взрослыми и опосредствованной знаками) деятельности. В своей «культурно-исторической теории» Л.С. Выготский стремился раскрыть социальную природу «высших» (т.е. специфически человеческих) психических, точнее, психологических функций. Он пытался прежде всего выяснить соотношение социального (культурного, «высшего») и биологического (натурального, «низшего», элементарного, примитивного) в психическом развитии человека – гл.обр. на материале детской и частично «исторической» психологии, т.е. в генетическом аспекте. Специфику человеческой психики Л.С. Выготский видел в ее опосредствованности культурными, социальными по происхождению знаками, с помощью к-рых человек «овладевает» течением собственных психических процессов, направляет их должным образом. Такими знаками являются речь, мнемотехнические средства вроде узелков, зарубок и т.д. Напр., в целях лучшего использования своей памяти можно применить специальное знаковое средство: завязать узелок, к-рый служит сти – мулом-средством для соответствующего психического процесса (памяти). В высшей (культурной) психической функции «…функциональным определяющим целым или фокусом всего процесса является знак и способ его употребления. Подобно тому как применение того или иного орудия диктует весь строй трудовой операции, подобно этому характер употребляемого знака является тем основным моментом, в зависимости от к-рого конструируется весь остальной процесс», высшая психическая функция. Из социальности знака как средства направления человеческого поведения и психики ближайшим и непосредственным образом выводится социальность последней. Благодаря такому знаковому средству, как речь, осуществляются «социальное воздействие» на личность и вообще «социальная детерминация» поведения человека (напр., воздействия на индивида с помощью речи в процессе общения). В ходе развития ребенок начинает применять по отношению к себе те формы поведения, к-рые проявляют взрослые, и переносит их как бы внутрь, на самого себя. Знак всегда первоначально является средством внешней социальной связи, средством воздействия на других и только потом оказывается внутренним средством воздействия на себя. Всякая «высшая» психическая функция была вначале внешней, поскольку она была социальной раньше, чем стала внутренней, собственно психической функцией; она была прежде отношением двух людей. Поэтому в ее развитии все внутреннее первоначально было внешним (в развитии «низшей» (непроизвольной) психической функции, наоборот, вначале все было внутренним). По мнению Л.С. Выготского, развитие идет к превращению общественных отношений в «высшие» психические функции. С помощью знаков как «общественных органов» или «социальной силы» человек овладевает своим поведением, «низшими» (натуральными) психическими функциями. Его поведение становится произвольным, волевым, разумным, специфически человеческим. Так на основе низших психических функций возникают и развиваются высшие, культурные функции. Благодаря социальным по своей природе знакам человек определенным образом «направляет» и регулирует свое мышление, внимание, память и т.д. Знак, т.е. внешнее, социальное средство, находящееся (подобно орудию труда) вне организма и потому «отделенное» от личности, как бы извне формирует сознание: функции сперва складываются в коллективе в виде отношений между людьми, «затем становятся психическими функциями личности – ».Тем самым интериоризация выступает и как социализация. В этом процессе Л.С. Выготский особое и наибольшее значение придает речевому, словесному знаку. По его словам, с момента овладения языком все внутреннее развитие ребенка из животной фазы (биологической) переходит в собственно-человеческую (социальную). Язык приобщает ребенка ко всему духовному опыту человечества и делает возможным развитие «ы>юших» (произвольных) психических функций (обобщение, суждение и т.д.). Мышление, по мнению Л.С. Выготского, является функцией речи, а в единстве мышления и речи ведущим для него является не первое, а второе. Такое понимание речи неразрывно связано с его трактовкой вообще всякого знака. Согласно К.-и.т., в ходе интериоризации структура внешней деятельности трансформируется и «сворачивается», с тем чтобы вновь трансформироваться и «развернуться» в процессе экстериоризации, когда на основе психических функций строится «внешняя» социальная деятельность. Весьма важным частным следствием К.-и.т. является положение о «зоне ближайшего развития» – периоде времени, в к-ром происходит переструктурирование психической функции (функций) ребенка под влиянием интериоризации структуры совместной со взрослым, знаково-опосредствованной деятельности. Иными словами, зона ближайшего развития определяется содержанием тех задач, к-рые ребенок не может еще решить самостоятельно, но уже решает с помощью взрослого. Ее наличие свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. То, что первоначально делается ребенком под руководством взрослых, становится затем его собственным достоянием. Обучение, создавая зону ближайшего развития, «ведет» за собой развитие; только то обучение является действенным, к-рое «забегает вперед» развития. Развивающее обучение опирается на имеющуюся у ребенка зону ближайшего развития, на те психические процессы, к-рые начинают складываться у него в совместной работе со взрослыми, а затем функционируют в его самостоятельной деятельности.

- Кибернетика — наука ХХ века

- Социальные идентификации и возможность диалога

- Концепция формирования понятий и представлений (по Е.Н. Кабановой-Меллер)

- Принцип детерминизма (в психологии)

- АНГЛИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

- Обзор процессоров I80X86

- Искусственный интеллект