В конце 80-х гг. XX в. коллективом педагогов под руководством А.В. Барабанщикова разработана концепция проблемно-деятельностного обучения.

Достоинствами данной концепции являются: во-первых, сохранение и гармоничное сочетание сильных сторон ассоциативно-рефлекторной теории, проблемного обучения и теории поэтапного формирования умственных действий, а также существенное сглаживание их недостатков; во-вторых, определение взаимосвязанных требований к деятельности как обучающего, так и обучаемых.

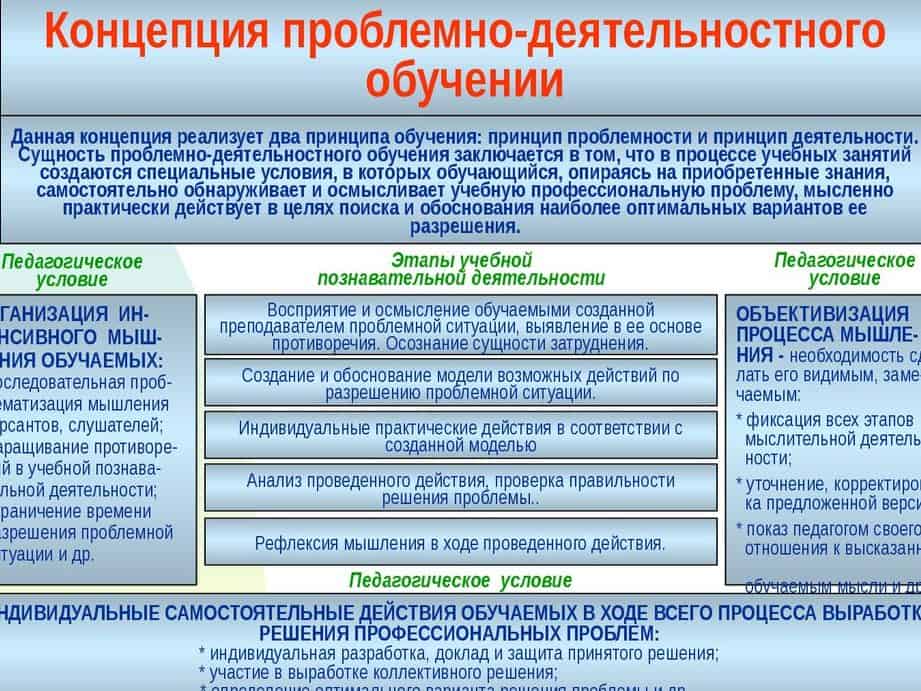

Сущность концепции заключается в том, что в процессе учебных занятий создаются специальные условия, в к-рых обучающийся, опираясь на приобретенные знания, самостоятельно обнаруживает и осмысливает учебную профессиональную проблему, мысленно и практически действует в целях поиска и обоснования наиболее оптимальных вариантов ее решения. В содержательном плане данная концепция включает два принципа, в соответствии с к-рыми организуется процесс обучения как совместная деятельность обучающих и обучаемых.

Первый – это принцип активно-деятельностного развития личности обучаемого в процессе обучения. Его основными требованиями являются: четкая ориентация всей системы обучения и воспитания на формирование специалиста с творческим стилем мышления, широкой научной эрудицией, высокой профессиональной компетентностью; воспроизведение в учебно-воспитательном процессе всех современных особенностей социальных отношений: динамизма, многогранности и противоречивости социального развития общества; обеспечение тесной связи всей системы обучения и воспитания обучаемых с их профессиональной деятельностью; основательное вооружение обучаемых продуктивным, исследовательским стилем деятельности, навыками научной организации труда, потребностью в постоянном самосовершенствовании. Второй принцип – это принцип проблемности.

Его основные требования: изучение явлений в их реальном развитии, в широком взаимодействии с др. явлениями. Обучаемые должны быть научены видеть всю многогранность, противоречивость реальных процессов развития общества, природы и человека; обучение на высоком уровне познавательных трудностей, связанных с эмоциональной и эстетической привлекательностью самостоятельного творческого труда.

Средством моделирования учебного процесса такого качества выступают проблемные задачи, проблемные ситуации и их решение; развитие диалогических форм учебных занятий. Каждое занятие должно превратиться в совместный поиск знаний обучающим и обучаемым; смелое научное прогнозирование со стороны руководителя занятия и обучаемых, поиск новых путей решения традиционных и нетрадиционных проблем.

Педагогическим условием успешной реализации К.п.-д.о. выступает, с одной стороны, организация интенсивного мышления (проблематизация мышления, наращивание противоречий в учебной познавательной деятельности, ограничение времени на разрешение проблемы и др.). С другой стороны, важно создать такое педагогическое условие, как объективизация процесса мышления (фиксация всех этапов мыследеятель – ности, уточнение и корректировка предлагаемой версии, показ педагогом своего отношения к высказанной версии и др.). И наконец, важно обеспечить самостоятельность в действиях обучаемого.

С учетом отмеченных и др. педагогических условий целесообразно обеспечить в рамках упомянутой концепции прохождение следующих этапов: восприятие и осмысление предложенной проблемы, создание и обоснование модели возможных действий по разрешению проблемной ситуации, индивидуальные практические действия в соответствии с принятой моделью, анализ эффективности выполненного действия, рефлексия мышления в ходе реализованного действия. Эта концепция, т.о., позволяет реализовать два основных принципа обучения – принцип проблемности и принцип деятельности. Автор и основоположник – А.В. Барабанщиков.

- Контрольная работа по информатике № 4, вариант 2

- Кибернетика — наука ХХ века

- Использование вычислительной техники в управлении производством

- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (в образовании)

- Компьютерная преступность и компьютерная безопасность

- ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

- Принципы развития профессионального образования