(позднелат. alchymia, alchimia, через араб, алькимия; возможно, от греч. chymeia, chemeia

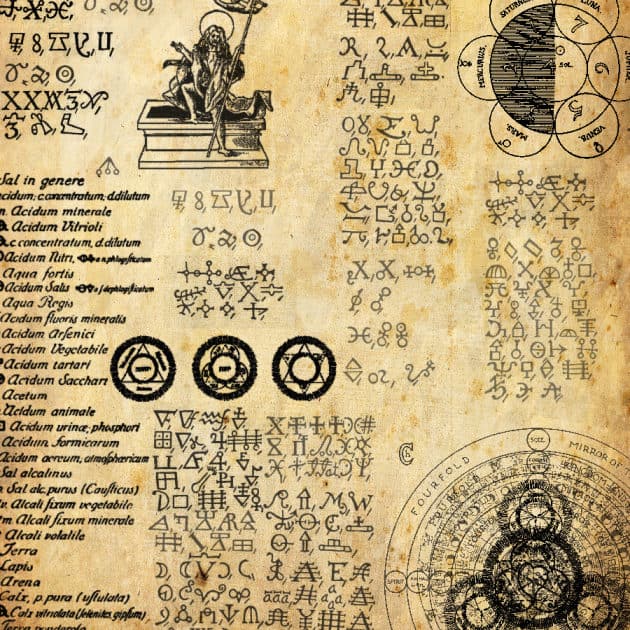

— искусство выплавки металлов, chyma — жидкость, литье) — наряду с др. тайными, оккультными, науками (астрологией и каббалой) явление культуры, сопутствовавшее на протяжении более 1,5 тыс. лет различным эпохам (эллинизм, европейское средневековье, Возрождение). А. существовала еще в составе древн. вост. культур, но наибольшее распространение получила в средневековой Европе. А. связывают с попытками получить совершенный металл (золото или серебро) из металлов несовершенных, т. е. с идеей трансмутации (превращения) металлов с помощью гипотетического вещества—«философского камня». Первый этап А. (2—6 вв.) связан с деятельностью Александрийской академии (2—4 вв.). Это было время становления А. в составе по – зднеэллинистической герметической философии (герметизм). Александрийская А. занимает срединное положение между ремесленной практикой, направленной на имитацию благородных металлов (золота — хризопея и серебра — аргиропея), и оккультным теоретизированием. В отличие от ремесленника у алхимика иная цель: не утилитарная, а глобальная, направленная на построение особой Вселенной, собственной картины мира, представленной в А. с помощью специфических образов – понятий («философский камень», целительные панацеи, алкагест—универсальный растворитель, гомункул — искусственный человек). Он осуществляет тем самым единения микро – и макрокосмоса, соотнося природное и духовное, вселенское и человеческое на пути к знанию. Алхимик теоретически осмысливает химическое ремесло и как бы приспосабливает к делу под воздействием этого же ремесла собственное теоретизирование. А., следовательно, одновременно представляла собой два рода деятельности — «аурификцию» (золотоподоб – ные имитации) и «аурифакцию» (определенную мировоззренческую доктрину). В 7—11 вв. А. ни в практическом, ни в теоретическом отношениях не обогатила средневековое природознание. На втором этапе (12—14 вв.) А. вступает во взаимоотношения с культурой европейского средневековья, пребывая между практической химией и «естественной философией», основанной на христианизированном учении Аристотеля о материальном мире. (Мир веществ, согласно этому учению, состоит из сочетаний четырех начал-стихий: земли, воды, воздуха, огня, — обладающих соответствующими свойствами-качествами: сухостью, влажностью, холодом, теплом.) Эти образы-понятия А. существуют не сами по себе, а в конкретных познавательно-практических проблемах, связанных с преобразованием вещества. Мысль о всеобщей превращаемости вещества, из к-рой следует возможность трансмутации металлов, коренится в аристотелевой идее первичной материи как совокупности всех свойств-качеств и начал-стихий. В аристотелевых началах-стихиях, абстрактных качествах, принципах алхимик видит и то, что видел Аристотель, но и нечто иное — вещественное, обнаруживаемое органами чувств, преобразуемое с помощью соответствующих лабораторных приемов. Аристотелева вода, напр., у алхимиков — знак холодного и влажного, но и та вода, к-рую можно пить, и aqua fortis (азотная кислота), и aqua regis (царская водка). Аристотелевы начала-стихии обретают вещественный характер, выстраиваясь в триаду алхимических начал-принципов и вместе с тем веществ: ртуть, сера и соль. Мысль алхимика движется от изучения функциональной зависимости свойство — свойство (блеск золота, напр., зависит, в числе прочего, от огненности серы) к изучению принципиально иной зависимости: состав — свойство. Учение об алхимических началах – принципах противостоит двум осн. направлениям средневекового природознания (13 в.): созерцательному опыту Оксфордской школы (Р. Бэкон, Р. Грос – сетест) и схоластике Альберта Великого — Фомы Аквинского. Но в этом противостоянии оно как бы примиряет средневековые номинализм (имя-идея вещи — лишь конструкция ума) и реализм (имя-идея вещи так же реальна, как и сама вещь) и тем самым предвосхищает метод науки нового времени, оперирующей с реальными веществами, но осмысляемыми с помощью соответствующих понятий. Деятельность алхимиков к концу второго этапа складывается из трех составляющих: 1) ритуально-магический опыт, в к-ром препаративные процедуры сопровождаются соответствующими заклинательными формулами, выражаемыми особым символическим языком (мир веществ — мир их символических заменителей, причем последний истиннее первого, ибо священнодействен, исполнен высшего смысла); 2) система определенных лабораторных приемов, направленных на недостижимый, как теперь ясно, результат;

3) синтетическое искусство, с помощью к-рого изготавливают конкретную вещь. Так в рамках А. воспроизводится особый тип познавательно-практической деятельности, непосредственно предшествовавший химии нового времени. Но реальный путь от А. к химии оказался трудным. Потребовалось длительное взаимодействие трех направлений средневекового природознания (схоластического теоретизирования, ремесленного опыта и А.), прежде чем experientia как опытность, знание и experimentum как проба, опыт, встретившись, привели к научному эксперименту. Именно в силу обретения А. собственно теоретического взгляда на свой предмет гл. практические вклады А. приходятся на 8—12 вв. в арабском мире и на 12—14 вв. в Европе. Получены серная, соляная и азотная кислоты, винный спирт, эфир, берлинская лазурь. Создано разнообразное оснащение мастерской-лаборатории: стаканы, колбы, фиалы, чаши, стеклянные блюда для кристаллизации, кувшины, щипцы, воронки, ступки, песчаная и водяная бани, волосяные и полотняные фильтры, печи. Разработаны операции с различными веществами — дистилляция, возгонка, растворение, осаждение, измельчение, прокаливание до постоянного веса. Расширен ассортимент веществ, используемых в лабораторной практике: нашатырь, сулема, селитра, бура, оксиды и соли металлов, сульфиды мышьяка, сурьмы. Разработаны классификации веществ и т. д. Впервые описано взаимодействие кислоты и щелочи. Открыты сурьма, цинк, фосфор. Изобретены порох, фарфор. Бонавентура (13 в.) установил факт растворения серебра и золота в царской водке. Третий этап А. (15—17 вв.) связан с кризисом европейского средневекового мышления и отмечен новым расцветом оккультных увлечений, характерных для ренессансного неоплатонизма. В стороне стоит Парацельс (16 в.), ориентировавший златосереброискательскую А. на лекарственную — иатрохимию (от греч. iatros — врач). В эпоху Просвещения (18 в.) А. уже воспринималась современниками как фарс. Т. обр., в ходе исторических взаимодействий с умозрительным природознанием и химическим ремеслом А. трансформируется в научную химию. Под влиянием А. взаимоизменились химическое ремесло и умозрительное при- родознание, став соответственно химической технологией и опытно-индуктивной наукой 17 в. В составе же европейской средневековой культуры А. можно рассматривать как синкретическую полифункциональную паракультурную составляющую этой культуры.

В. Л. Рабинович

- АНГЛИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

- Кибернетика — наука ХХ века

- Искусственный интеллект

- Информационно-идеологическая экспансия на Восток

- Компьютерная преступность и компьютерная безопасность

- Контрольная работа по информатике № 4, вариант 2

- Стерегущие порог