Диагностика воспитанности – это оценочная процедура, направленная на прояснение ситуации, установление истинного уровня воспитанности. Чтобы узнать, достиг ли цели воспитательный процесс в целом или отдельный его этап, нужно сопоставить запроектированные и реальные результаты воспитания. Без знания достигнутых результатов, как промежуточных, так и конечных, ни планирование, ни управление процессом невозможно.

Под результатами воспитательного процесса понимается достигнутый личностью или коллективом уровень. Он может соответствовать запроектированному, а может и отличаться от него. Данные диагностического изучения сопоставляют с исходными (начальными) характеристиками воспитанности, разница между начальным и конечным результатами определяет эффективность процесса воспитания.

Как определяется воспитанность?

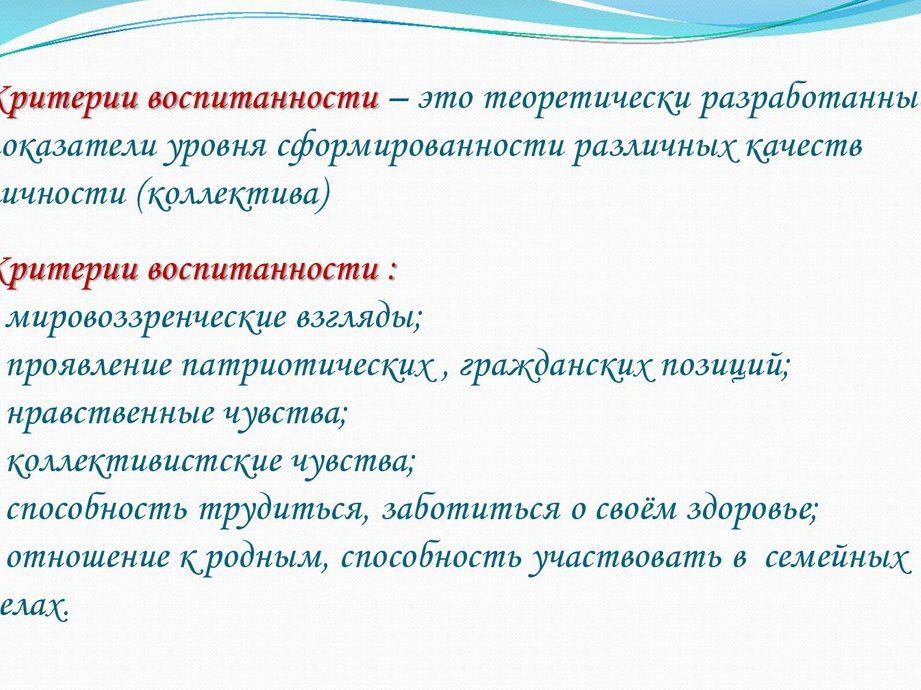

По мысли И.П. Подласого, это очень сложная и не вполне разрешенная в современной педагогике проблема. Наука лишь приближается к разработке надежных «измерителей» результативности воспитания. Сегодня об этом можно составить весьма приблизительные представления, используя сложные и трудоемкие процедуры выявления и анализа результатов. Критерии воспитанности теоретически разработанные показатели уровня сформированности различных качеств личности (коллектива).

Оформляются они обычно в виде шкалы наименований. Если степени проявления качеств присваиваются условные количественные оценки, то можно осуществлять сравнение и производить подсчет, выражая уровни воспитанности числами, подобно тому как это делается при тестировании успехов, достигнутых в обучении. Определение уровней представляет собой такое же тестирование, с той, однако, разницей, что тестом служит Не теоретическое задание, а практическое поведение воспитанника в определенной ситуации, выполнение им требуемых действий, свидетельствующих о наличии или отсутствии определенных качеств.

Критерии воспитанности условно можно подразделить на «жесткие» и «мягкие». «Жесткие» критерии в педагогике используются сравнительно мало. К ним относятся важные статистические показатели, в комплексе характеризующие общий уровень воспитанности молодежи: число совершаемых правонарушений и тенденции их изменения; число молодых людей, отбывающих наказание за совершенные преступления; число разводов и распавшихся семей; число детей, брошенных молодыми родителями; темпы распространения пьянства, курения, наркомании, проституции среди молодежи и др. Для характеристики школьного воспитания применяются «мягкие», облегченные критерии, к-рые помогают воспитателям получить общее представление о ходе и результатах воспитательного процесса, но не дают возможности проникнуть вглубь, надежно диагностировать скрытые качества.

К недостаткам этих критериев нужно отнести и то, что они разрабатываются обычно не для определения в комплексе всех качеств личности (коллектива), а лишь для отдельных нравственных, трудовых, эстетических и т.д. качеств, к-рые в отрыве от др. качеств, движущих мотивов и конкретных условий не могут быть ни правильно истолкованы, ни правильно использованы. Разработать критерии, к-рые охватывали бы все многообразие качеств личности (коллектива) в единстве, еще никому не удавалось, это важная проблема для будущих поколений исследователей. Сегодня школьным воспитателям и психологам приходится пользоваться «усеченными» методиками.

Среди множества вариантов ученые выделяют также содержательные и оценочные показатели. Первые связаны с выделением адекватных изучаемому качеству показателей, а вторые с. возможностью более или менее точной фиксации интенсивности проявления диагностируемого качества. Есть еще общие критерии для диагностики конечных результатов достигнутого уровня воспитанности личности или коллектива и частные критерии для анализа промежуточных результатов, связанных с формированием отдельных свойств, черт и качеств.

По направленности, способу и месту применения критерии воспитанности условно делятся на две группы:

- связанные с проявлением результатов воспитания во внешней форме суждениях, оценках, поступках, действиях личности

- связанные с явлениями, скрытыми от глаз воспитателя, – мотивами, убеждениями, планами, ориентациями.

Следует всегда помнить, что в основу оценки воспитанности должна быть положена общая нравственная направленность личности, а не отдельные ее качества. Последние следует рассматривать в связи с мотивами поведения, поскольку поступок или действие, взятые вне связи с мотивом, их вызывающим, не могут адекватно характеризовать уровень. Известно, что иногда даже гуманные поступки, якобы свидетельствующие о воспитанности человека, на самом деле бывают обусловлены далеко не лучшими побуждениями. В др. условиях, при иных обстоятельствах поведение могло бы измениться. Разными могут быть мотивы отношения школьника к учению.

Даже хорошо успевающие уч-ся руководствуются далеко не лучшими мотивами. По результатам недавних исследований, большинство учится «для оценки» (33%); 22% учится хорошо благодаря интересу к предмету; 12% учеников руководствуются интересом к процессу деятельности; 16% — мотивами самоусовершенствования; 17% – чувством ответственности.

Учителям и классным руководителям надо сосредоточить внимание на воспитании положительных социальных мотивов чувства долга, стремления принести людям пользу, пытливости. Решающей роли не играют общественно-ориентированные мотивы и в отношении к школьному труду. Около 20% старшеклассников здесь руководствуются такими мотивами, как желание быть отмеченным, получить награду, хорошую характеристику и т.д. Соответственно и здесь требуется серьезная педагогическая корректировка.

- Компьютерная преступность и компьютерная безопасность

- Использование вычислительной техники в управлении производством

- Контрольная работа по информатике № 4, вариант 2

- Социальные идентификации и возможность диалога

- Кибернетика — наука ХХ века

- СОВЕТЫ УЧИТЕЛЮ ПО ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКЕ

- ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК в школе