особый класс психических процессов и состояний, связанных с инстинктами, потребностями и мотивами, отражающих в форме непосредственного переживания (удовлетворения, радости, страха и т.д.) значимость действующих на индивида явлений и ситуаций для осуществления его жизнедеятельности. Сопровождая практически любые проявления активности субъекта, Э. служат одним из механизмов внутренней регуляции психической деятельности и поведения, направленных на удовлетворение актуальных потребностей. Э. возникли в эволюции как средство, при помощи к-рого живые существа определяют биологическую значимость состояний организма и внешних воздействий. В ходе эволюционного развития Э. дифференцируются и образуют различные виды, отличающиеся психологическими особенностями и закономерностями протекания. Простейшая форма Э. – эмоциональный тон ощущений – врожденные гедонические переживания (наслаждение), сопровождающие отдельные жизненно важные воздействия (напр., вкусовые, температурные, болевые). Уже на этом уровне Э. дифференцируются на два полярных класса. Положительные Э. побуждают субъекта к достижению и сохранению воздействий; отрицательные Э. стимулируют активность, направленную на избегание вредных воздействий. В экстремальных условиях, когда субъект не справляется с возникшей ситуацией, развиваются т.н. аффекты – особый вид Э., отличающихся большой силой, способностью тормозить др. психические процессы и навязывать определенный закрепившийся в эволюции способ «аварийного» разрешения ситуации (напр., бегство, агрессию). В целом биологические Э. представляют собой форму, в к-рой актуализируется видовой опыт: индивид совершает необходимые действия (напр., избегание опасности, продолжение рода), целесообразность к-рых остается для него открытой. Э. важны и для приобретения индивидуального опыта. Осуществляя функцию положительного и отрицательного подкрепления, они способствуют приобретению полезных и устранению не оправдавших себя форм поведения. В множестве эмоциональных, в широком смысле, процессов выделяют особый вид – собственно Э. В отличие от аффектов, собственно Э. могут слабо проявляться внешне. Они имеют отчетливо выраженный ситуативный характер, т.е. выражают оценочное отношение субъекта к складывающимся или возможным ситуациям, к своей деятельности и своим проявлениям в этих ситуациях. Собственно Э. имеют также идеаторный характер – они способны предвосхищать ситуации и события и возникают в связи с актуализацией представлений о пережитых или воображаемых ситуациях. Их важнейшая особенность состоит в том, что они могут обобщаться и передаваться. Эмоциональный опыт человека гораздо шире, чем опыт его индивидуальных переживаний, – он формируется также в результате эмоциональных сопереживаний, возникающих в общении с др. людьми (в частности, посредством искусства). Сам способ выражения Э. приобретает черты социально формирующегося, исторически изменчивого «эмоционального языка», о чем свидетельствуют как многочисленные этнографические описания, так и др. факты, напр. своеобразная бедность мимики у врожденно слепых людей. Собственно Э. находятся в ином отношении к личности и сознанию, чем аффекты: первые воспринимаются субъектом как состояние моего «Я», вторые – как состояния, происходящие «во мне». Это отличие явно, когда Э. возникают как реакция на аффект, напр. когда человек тревожится, что его может охватить страх, стыдится проявленного гнева и т.п.

Формирование Э. человека – важнейшее условие развития его как личности. Только став предметом устойчивых эмоциональных отношений, идеалы, обязанности, нормы поведения превращаются в реальные мотивы деятельности. Чрезвычайное разнообразие Э. человека объясняется сложностью отношений между предметами его потребностей, конкретными условиями возникновения и деятельностью, направленной на их достижение.

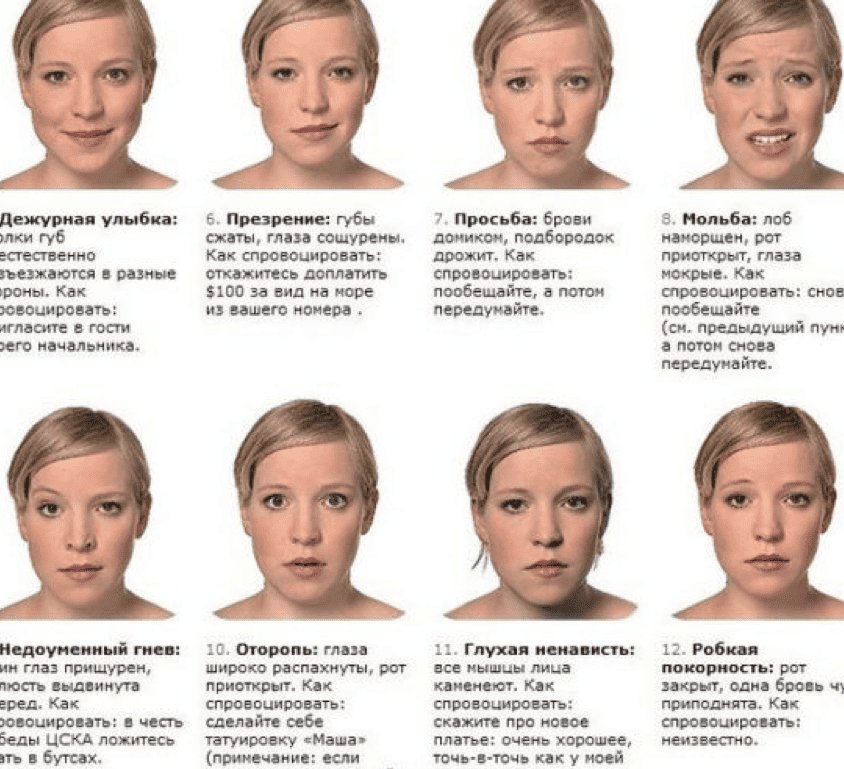

Высший продукт развития Э. человека – чувства, к-рые возникают в онтогенезе ситуативно проявляемых Э. Сформировавшиеся чувства становятся главными детерминантами эмоциональной жизни человека, от к-рых зависит возникновение и содержание ситуативных Э. (напр., чувством любви может быть обусловлена гордость за любимого человека, ненависть к его соперникам, огорчение из-за постигших его неудач, ревность и т.д.). Проявление сильного, доминирующего чувства называется страстью. События, сигнализирующие о возможных изменениях в жизни человека, наряду со специфическими Э. могут вызвать длительные изменения общего эмоционального фона – т.н. настроения. Степень осознания Э. может быть различной. Конфликт между осознанными и неосознанными Э. чаще всего лежит в основе неврозов. Важную роль Э. играют в этиологии психических и психосоматических заболеваний. Проявляясь в ответ на воздействие жизненно значимых раздражителей, Э. способствуют либо мобилизации, либо торможению психической деятельности и поведения; в т.ч. они влияют на содержание и динамику познавательных психических процессов: внимания, восприятия, мышления, воображения, речи, памяти (напр., страх перед учителем не способствует достижениям ученика). Возникающие при переживании Э. физиологические процессы (вегетативные, биохимические, электромиографические, электроэнцефалографические) выступают (наряду с мимическими, пантомимическими и речевыми показателями) в психологических экспериментах объективными индикаторами эмоциональных состояний.

- Кибернетика — наука ХХ века

- Социальные идентификации и возможность диалога

- Компьютерная преступность и компьютерная безопасность

- СОВЕТЫ УЧИТЕЛЮ ПО ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКЕ

- Малоизвестные страницы из жизни промышленных компьютеров

- Принцип детерминизма (в психологии)

- МОТИВОВ УЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕ