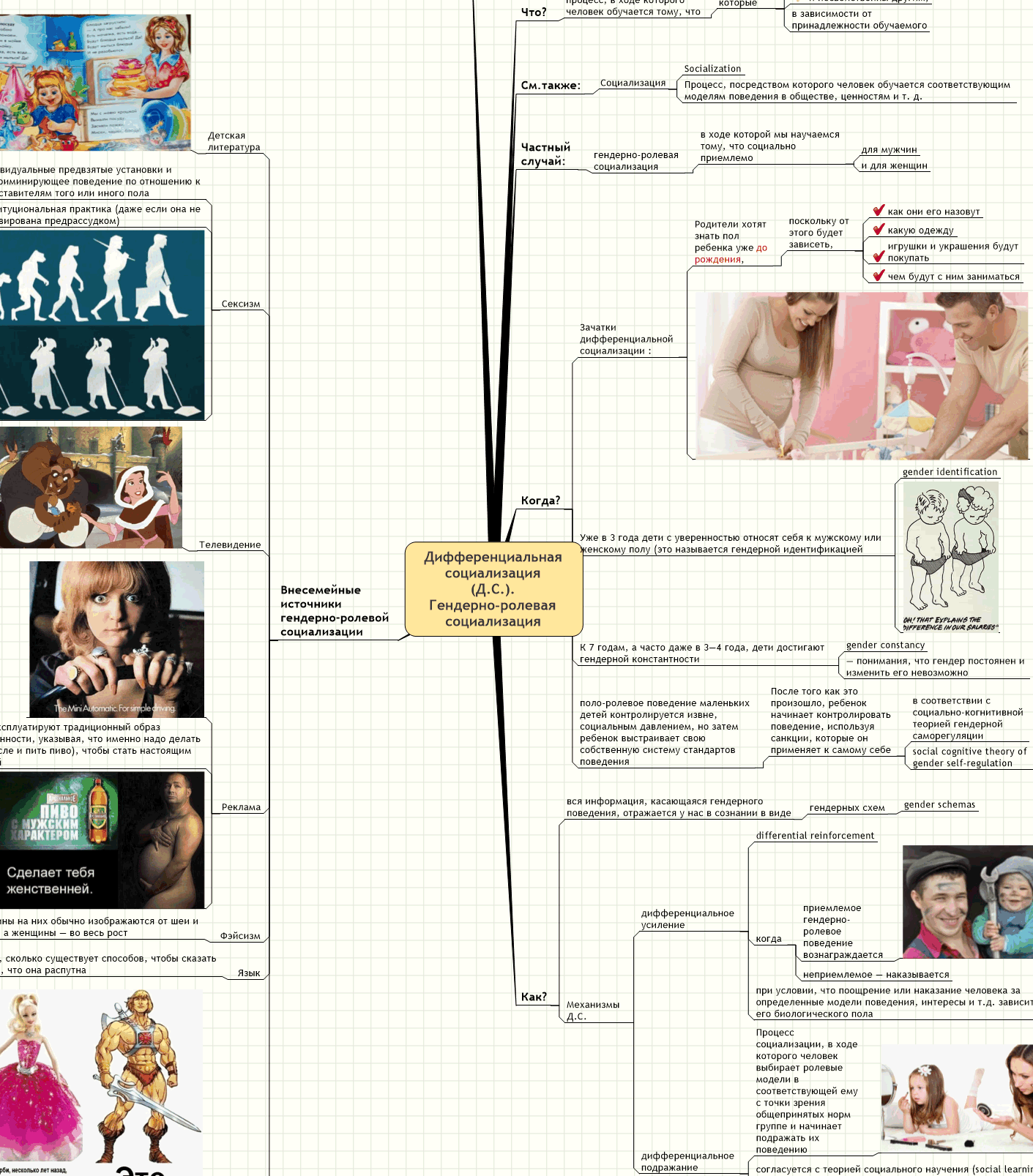

процесс усвоения индивидом социального опыта поведения, соответствующего тендеру и тендерным стереотипам в определенном обществе; согласно последним, мужчинам и женщинам свойственны определенные качества и модели поведения, к-рые считаются правильными для представителей того или иного пола (Е.С. Рапацевич, 2003).

Вильяме и Бест (1990), Хоффман и Херст (1990), Игли (1987) утверждают, что тендерные стереотипы возникают на основе тендерных ролей. Установившиеся стереотипы выступают как нормы для женщин и мужчин и являются моделями для гендерно-ролевой социализации. Существует панкультурная тенденция обучать и обучаться поведению, соответствующему тендеру, хотя в зависимости от культуры, под влиянием к-рой происходит Д.г.с., есть нек-рые различия в том, чему именно учат. Любая культура поощряет разделение на основе тендера. Монро и его коллеги (1984) обнаружили, что дети из Белиза, Кении, Непала демонстрируют те же паттерны когнитивного тендерного развития, что и дети из США. Во всем мире люди полагаются друг на друга для удовлетворения физических и социальных потребностей, а также для того, чтобы получать информацию, необходимую для понимания социума. А значит, неудивительно, что как только дети начинают понимать важность тендера в их культуре, то соответственно начинают моделировать свое поведение. Вайтинг и Эдвардз (1988) изучили антропологические данные по Кении, Либерии, Индии, Мексике, Филиппинам, Окинаве, Гватемале, Перу и двум маленьким сообществам в Соединенных Штатах. Они предположили, что основной путь Д.г.с. – помещение мальчиков и девочек в разное окружение, где они взаимодействуют с разными категориями людей и, следовательно, усваивают разные вещи.

Во всех изучавшихся культурах мальчики имели более свободный доступ к жизни общества, чем девочки, им чаще давали поручения, позволяющие удаляться от дома, они больше играли и у них было больше времени. Девочки чаще, чем мальчики, находились со своими матерями, а мальчики чаще, чем девочки, общались с отцами. Это тендерное различие было наименее выражено на Филиппинах и Окинаве. Здесь и отношения между мужьями и женами были наиболее равноправными. Разница оказалась наиболее заметной в двух сообществах, где на тендерном различии акцент делался с раннего детства (в Мексике и Индии). Исследователи также отметили раннее разделение труда по половому признаку. Родители давали детям разные поручения в зависимости от пола, и девочки, как правило, выполняли больше работы, чем мальчики. Вайтинг и Эдвардз предположили, что это явление имело место потому, что отцы работали вне дома, а та работа, к-рая оставалась дома, считалась женской. Следовательно, матери обычно просили девочек помочь им. В большинстве культур, отмеченных авторами, девочки раньше начинали подвергаться социальному давлению: Кериг и его коллеги (1993) отмечали, что в России практически не существует таких работ по дому, к-рые считались бы приемлемыми для мальчиков.

Несколько особняком находятся данные, установленные франко-канадским ученым Саладином Д’Англюром (1986). Исследуя эскимосов-иннуитов, живущих в центральной арктической Канаде, данный автор установил, что до 20 % детей воспитывается своими родителями в духе противоположного пола, т.е. мальчиков воспитывают как девочек, и наоборот. Т.о., к «третьему полу», как назвал это явление Д’Англюр, принадлежит почти каждый пятый иннуит. Не в столь, правда, широких масштабах такое кросс-гендерное воспитание распространено и среди эскимосов Гренландии. Люди «третьего пола» никак не ограничены в своих социальных правах, в т.ч. и во вступлении в брак. Просто женщина, воспитанная как мальчик, успешно помогает своему мужу на охоте, оставив детей на попечение родственников, а мужчина, получивший в детстве женские навыки, может хорошо выполнять обязанности по дому, напр. ухаживать за престарелыми родителями. Сами эскимосы чаще всего описывают причину такого воспитания желанием духа умершего предка, чтобы ребенок был назван в его честь, вне зависимости от биологического пола младенца, или несоответствием пола ребенка чаяниям родителей. В любом случае, подобная практика оказывается очень полезна для выживания социума в условиях крайне сурового арктического климата и низкой плотности населения.

- Компьютерная преступность и компьютерная безопасность

- Социальные идентификации и возможность диалога

- Малоизвестные страницы из жизни промышленных компьютеров

- Использование вычислительной техники в управлении производством

- Жесткие диски (HDD)

- МУЖСКАЯ ГЕНДЕРНАЯ РОЛЬ

- Тунгусское слово мэгдын как аналог майдана и рандеву