такое состояние индивидуальных психологических ресурсов (в первую очередь умственных ресурсов), к-рое обеспечивает возможность творческой интеллектуальной деятельности, т.е. деятельности, связанной с созданием субъективно и объективно новых идей, использованием нестандартных подходов к разработке проблем, чувствительностью к ключевым, наиболее перспективным линиям поиска решений в той или иной предметной области, открытостью любым инновациям и т.д. (М.А. Холодная, 1997). На данный момент можно выделить как минимум шесть типов интеллектуального поведения, к-рые в рамках разных исследовательских подходов соотносятся к проявлением О.п.:

1) лица с высоким развитием «общего интеллекта» в виде показателей IQ > 135-140 единиц; выявляются с помощью психометрических тестов интеллекта («сообразительные»);

2) лица с высоким уровнем академической успешности в виде показателей учебных достижений; выявляются с использованием критериально-ориентированных тестов («блестящие ученики»);

3) лица с высоким уровнем развития творческих интеллектуальных способностей в виде показателей беглости и оригинальности порождаемых идей; выявляются на основе тестов креативности («креативы»);

4) лица с высокой успешностью в выполнении тех или иных реальных видов деятельности, имеющие большой объем предметно-специфических знаний, а также значительный практический опыт работы в соответствующей области («компетентные»);

5) лица с экстраординарными интеллектуальными достижениями, к-рые нашли свое воплощение в объективно значимых, в той или иной мере общепризнанных формах («талантливые»);

6) лица с экстраординарными интеллектуальными возможностями, связанными с анализом, оценкой и предсказанием событий обыденной жизни людей («мудрые»).

Традиционные подходы в диагностике О.и. отчетливо продемонстрировали то обстоятельство, что ни высокий уровень IQ, ни высокий уровень учебных достижений, ни высокий уровень креативности – каждый сам по себе – не может быть индикатором О.и. Понимание данного обстоятельства привело к появлению комплексных теорий О.и. Ярким примером является концепция О.и. Дж. Рензулли, к-рый выделяет три составные части одаренности. Среди них: 1) интеллектуальные способности выше среднего уровня, в т.ч. общие способности (вербальные, пространственные, цифровые, абстрактно – логические и т.д.) и специальные способности (возможности усвоения знаний, умений и навыков в конкретных предметных областях – химии, математике, балете и т.д.); 2) креативность (гибкость и оригинальность мышления, восприимчивость ко всему новому, готовность к риску и т.п.); 3) высокая мотивационная включенность в задачу (значительный уровень интереса, энтузиазма, настойчивости и терпения в решении тех или иных проблем, выносливость в работе и т.д.). О.и., говоря условно, – это «место пересечения» трех указанных факторов.

Еще одним примером компромиссного решения вопроса о критериях О.и. является «пентагональная имплицитная теория одаренности» Р. Стернберга. По его мнению, идентификация личности как одаренной возможна при условии, если ее интеллектуальная деятельность отвечает пяти критериям, таким как: 1) критерий превосходства – субъект имеет максимально высокие показатели успешности выполнения определенного психологического теста сравнительно с др. испытуемыми; 2) критерий редкости – субъект показывает высокий уровень выполнения в том виде деятельности, к-рый является редким, нетипичным для соответствующей выборки испытуемых (напр., высокая оценка по тесту, проверяющему знание английского языка среди студентов старших курсов университета, не является свидетельством одаренности личности, поскольку высокий уровень знания английского языка является достаточно типичным для лиц этой категории); 3) критерий продуктивности – субъект, имеющий высокие показатели выполнения того или др. теста, доказывает, что он может реально что-то делать в нек-рой предметной области (напр., в сфере профессиональной деятельности); 4) критерий демонстративности – субъект, имеющий высокие показатели выполнения определенного теста, неоднократно повторяет этот результат на др. валидных измерениях в любых др. альтернативных ситуациях; 5) критерий ценности – субъект, имеющий высокий показатель выполнения соответствующего теста, оценивается с учетом значения данного психологического качества в конкретном социокультурном контексте (следовательно, признаки О.и. могут быть разными в разных культурах).

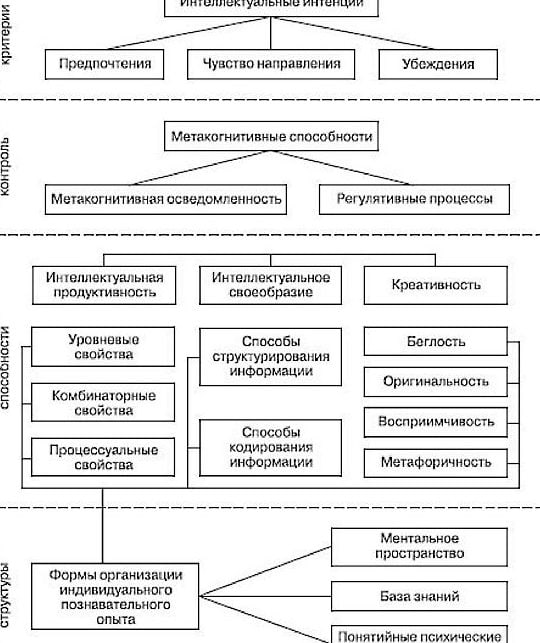

По мнению М.А. Холодной, независимо от того, отождествляется О.и. с к.-л. одним показателем в виде конвергентных способностей, креативности или обучаемости либо рассматривается с одновременным учетом комплекса показателей, и в том, и в др. случае речь идет о критериях идентификации одаренной личности, тогда как проблема психологических механизмов О. и. фактически снимается с обсуждения.

- Кибернетика — наука ХХ века

- Социальные идентификации и возможность диалога

- Компьютерная преступность и компьютерная безопасность

- Использование вычислительной техники в управлении производством

- Сам себе репетитор. Как научиться английскому языку самостоятельно с нуля?

- Контрольная работа по информатике № 4, вариант 2

- Искусственный интеллект