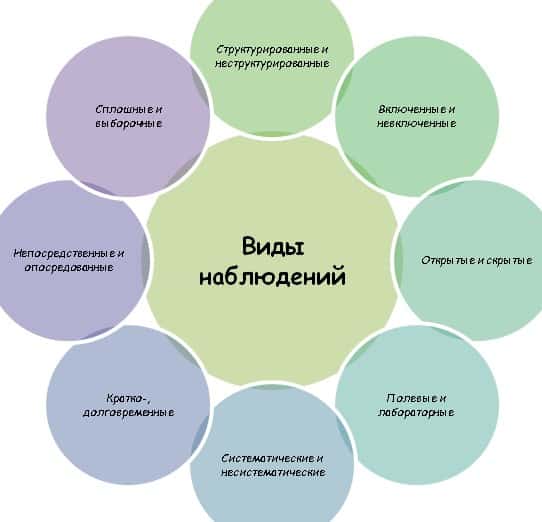

общенаучный метод исследования, к-рый в психологии предполагает целенаправленную, систематическую фиксацию проявлений поведения личности, коллектива, группы людей или же их отдельных психических функций, реакций. Наблюдение наряду с самонаблюдением является старейшим психологическим методом. Различают несистематическое и систематическое наблюдение.

Несистематическое наблюдение проводится в ходе полевого исследования и широко применяется в этнопсихологии, психологии развития, социальной психологии. Для исследователя, проводящего несистематическое наблюдение, важны не фиксация причинных зависимостей и строгое описание явления, а создание нек-рой обобщенной картины поведения индивида либо группы в определенных условиях. Систематическое наблюдение проводится по определенному плану. Исследователь выделяет регистрируемые особенности поведения (переменные) и классифицирует условия внешней среды. План систематического наблюдения соответствует схеме квазиэксперимента или корреляционного исследования.

Различают также «сплошное» и выборочное наблюдение. В первом случае исследователь (или группа исследователей) фиксирует все особенности поведения, доступные для максимально подробного наблюдения. Во втором случае он обращает внимание лишь на определенные параметры поведения или типы поведенческих актов, напр. фиксирует только частоту проявления агрессии либо время взаимодействия матери и ребенка в течение дня и т.д.

Наблюдение может проводиться непосредственно либо с использованием наблюдательных приборов и средств фиксации результатов. К их числу относятся аудио-, фото – и видеоаппаратура, особые карты наблюдения и т.д. Фиксация результатов наблюдения может производиться в процессе наблюдения либо отсрочен – но. В последнем случае возрастает значение памяти наблюдателя, «страдает» полнота и надежность регистрации поведения, а следовательно, и достоверность полученных результатов. Особое значение имеет проблема наблюдателя. Поведение человека или группы людей изменяется, если они знают, что за ними наблюдают со стороны. Этот эффект возрастает, если наблюдатель известен испытуемым, значим и может компетентно оценить поведение. Особенно сильно эффект наблюдателя проявляется при обучении сложным навыкам, выполнении новых и сложных задач, а также в ходе групповой деятельности. В нек-рых случаях, напр. при исследовании «закрытых групп» (банд, воинских коллективов, подростковых группировок и т.д.), внешнее наблюдение исключено. Включенное наблюдение предполагает, что наблюдатель сам является членом группы, поведение к – рой он исследует. При исследовании индивида, напр. ребенка, наблюдатель находится в постоянном естественном общении с ним. Есть два варианта включенного наблюдения: 1) наблюдаемые знают о том, что их поведение фиксируется исследователем (напр., при изучении поведения в группе альпинистов или экипажа подводной лодки); 2) наблюдаемые не знают, что их поведение фиксируется (напр., дети, играющие в комнате, одна стена к-рой – зеркало Гезелла; группа заключенных в общей камере и т.д.). В любом случае важнейшую роль играет личность психолога – его профессионально важные качества. При открытом наблюдении через определенное время люди привыкают к психологу и начинают вести себя естественно, если он сам не провоцирует «особое» отношение к себе. В том случае, когда применяется скрытое наблюдение, «разоблачение» исследователя может иметь самые серьезные последствия не только для успеха исследования, но и для здоровья и жизни наблюдателя. Кроме того, включенное наблюдение, при к-ром исследователь маскируется, а цели наблюдения скрываются, порождает серьезные этические проблемы. Модификацией метода включенного наблюдения, сочетающей наблюдение с самонаблюдением, является «трудовой метод», к-рый очень часто использовали зарубежные и отечественные психотехники в 20-30-х гг. XX в.

Процедура исследования М.н. состоит из следующих этапов: 1) определяются предмет наблюдения (поведение), объект (отдельные индивиды или группа), ситуации; 2) выбирается способ наблюдения и регистрации данных; 3) строится план наблюдения (ситуации – объект – время); 4) выбирается метод обработки результатов; 5) проводится обработка и интерпретация полученной информации.

Типичные ошибки наблюдения:

1. Галло-эффект. Обобщенное впечатление наблюдателя ведет к грубому восприятию поведения, игнорированию тонких различий.

2. Эффект снисхождения. Тенденция всегда давать положительную оценку происходящему.

3. Ошибка центральной тенденции. Наблюдатель стремится давать усредненную оценку наблюдаемому поведению.

4. Ошибка корреляции. Оценка одного признака поведения дается на основании др. наблюдаемого признака (интеллект оценивается по беглости речи).

5. Ошибка контраста. Склонность наблюдателя выделять у наблюдаемых черты, противоположные собственным.

6. Ошибка первого впечатления. Первое впечатление об индивиде определяет восприятие и оценку его дальнейшего поведения.

Однако наблюдение является незаменимым методом, если необходимо исследовать естественное поведение без вмешательства извне в ситуацию, когда нужно получить целостную картину происходящего и отразить поведение индивидов во всей полноте. Наблюдение может выступать в качестве самостоятельной процедуры и рассматриваться как метод, включенный в процесс экспериментирования. Результаты наблюдения за испытуемыми в ходе выполнения ими экспериментального задания являются важнейшей дополнительной информацией для исследователя. Не случайно величайшие естествоиспытатели (Ч. Дарвин, В. Гумбольдт, И.П. Павлов, К. Лоренц, Г, Селье и др.) считали М.н. главным источником научных фактов.

- Кибернетика — наука ХХ века

- Компьютерная преступность и компьютерная безопасность

- Использование вычислительной техники в управлении производством

- Малоизвестные страницы из жизни промышленных компьютеров

- Социальные идентификации и возможность диалога

- Внешние устройства ПК. Функциональные возможности. Основные характеристики. Обмен информацией

- Контрольная работа по информатике № 5